法国现代经典艺术“爱与死亡”

2016-11-04 10:16

近几年,西方艺术在国内受到了很大关注,华辰继2016开年首次举办“法国艺术秋季沙龙”后,在春拍首次开设法国巴黎画派的一个小版块,取得了不错的反响。本次秋拍我们甄选了一些对中国早期留法艺术家有重要影响的艺术家作品,这些作品本身尺幅不大,却也精彩。同时,我们可以通过他们的作品了解当时留法的中国艺术家的创作状态。希望可以提供给藏家更多的购藏选择。

帕斯卡·达仰-布弗莱是法国自然主义代表艺术家,他1869年进入巴黎国立高等美术学院。自1875年起在法国艺术家沙龙展出作品,其中就包括他的代表作《阿塔兰特》。达仰的作品彰显出一个天资不凡的画家正摒弃古法经典,向着现代风格寻求探索的姿态。无论是主题的选择,还是画面叙述性的处理上,都体现出“现代生活式绘画”的特点,这与新兴的艺术思潮相符合,也很容易为广大群众所接纳。在创作后期,达仰开始转向象征主义,画面中流露出一种人性的悲悯情怀。二十世纪二十年代达仰在位于讷伊的画室中,给予过徐悲鸿和潘玉良等年轻有才的画家以谆谆教诲。

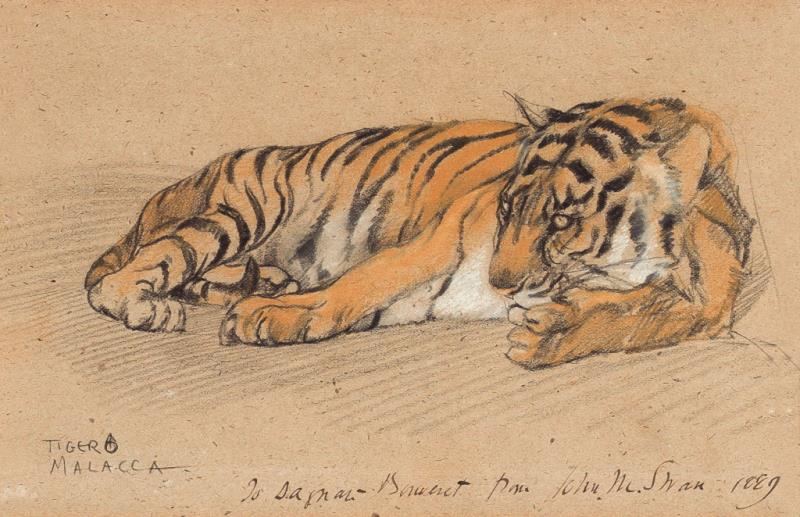

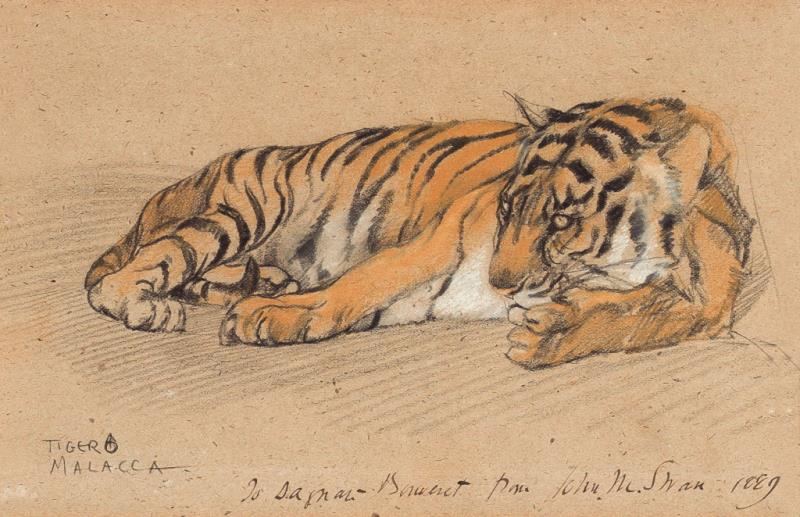

《卧虎》中,老虎被置于一个椭圆型的构图中,整个描绘笼中猛兽的画面由此得以集中展现。达仰-布弗莱以自然主义的视角,施与这个猛兽以人像的灵性,同时又避免扭曲现实,使得它既威猛凛人,又显露出软塌的疲态。达仰也善于将其画面主体的内心状态逼真地加以绘现;这与他画中一贯具有的悲天悯人情怀是符合一致的。

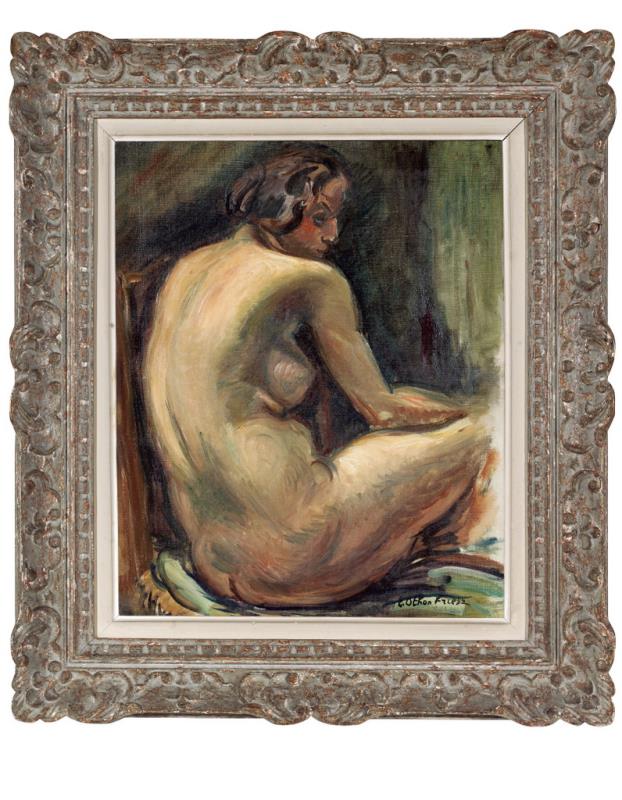

阿希尔-埃米尔·奥东·弗里茨野兽派最为出色的代表艺术家之一,也是中国画家吴冠中和赵无极等在法国格朗旭米埃画院的老师。他自1892年起进入勒阿弗尔的市立美术学校学习绘画,师从一位素描名家,这位画家曾跟随安格尔学画。就学期间,他与拉乌尔·杜菲以及乔治·布拉克相识,并与之成为一生的好友。1897年,弗里茨获得了就读巴黎国立高等美术学校的奖学金,进入莱昂·博纳的画室学习。在那里,弗里茨结识了阿尔伯特·马尔凯和亨利·马蒂斯。并于1900年参加了法国艺术家沙龙,由此开始了他的艺术历程。

他是一位精于线条和笔法的高手,他懂得将生命的运动演绎到画作之中。画作中的大丽花束充满活力,抒情,富有诗意。此花原产于墨西哥,象征着富丽之美、力量和它的天赋异禀。淡红色的花蕾仿佛有着生动的人物表情。弗里茨的创作仍属于具象画派类,但形象趋于简化,有时近乎抽象风格。弗里茨同样善于为画面多样的色层勾勒出种种图纹和线形。这样的技法在中国画家赵无极初抵巴黎之后的一些画作中有所体现,弗里茨是他的第一位指导老师。

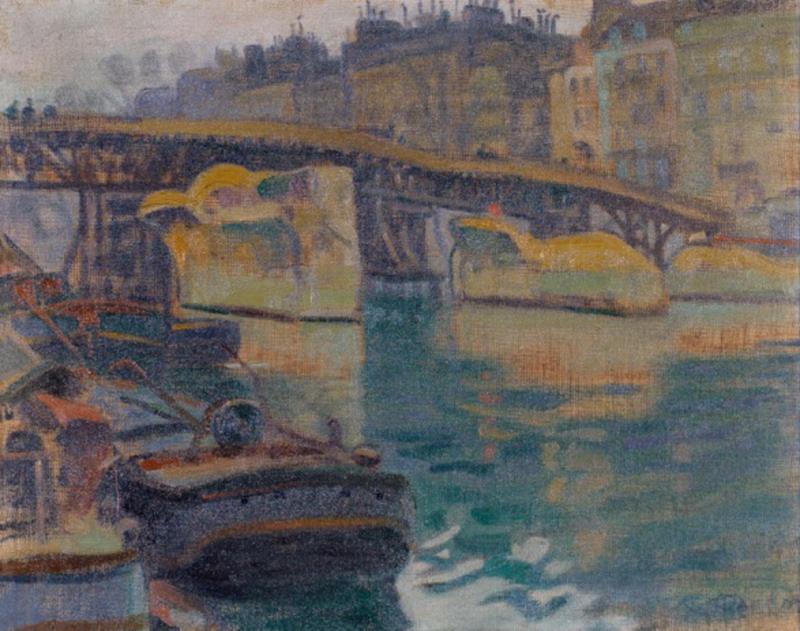

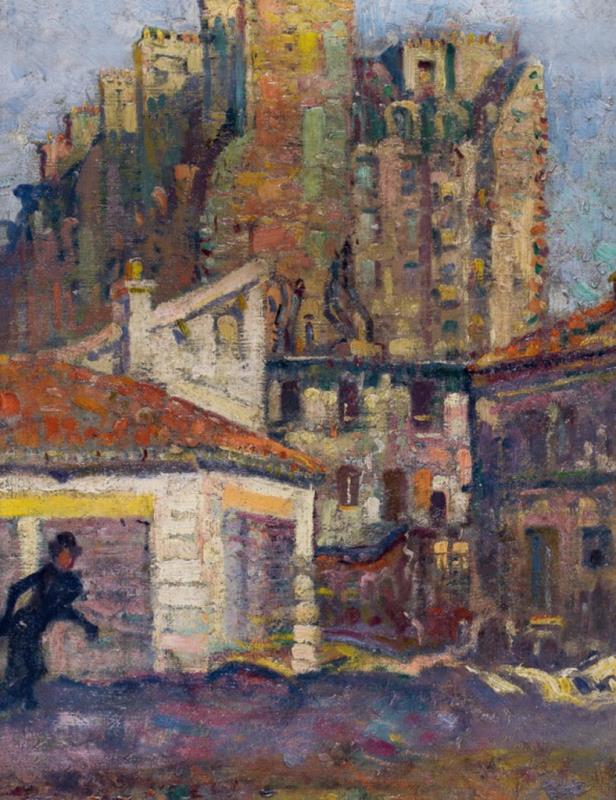

法国画家安德烈·克罗多,初经北京国立艺术专门学校邀请,再受西湖国立艺术院聘任,于1926年9月到中国,先后在这两所学校教授西画,在中国历时4年之久,于1930年返回法国。克罗多到中国之前已经是相当知名的画家。他在中国期间,特别是在杭州国立艺术院任油画研究班导师的两年多时间,对中国艺术教育贡献良多,影响殊深。他与中国艺术家(如齐白石、林风眠等)有广泛交往,并创作了数量可观的表现中国题材的作品。他不仅把西方艺术介绍到中国来,也把中国艺术介绍到欧洲去。克罗多是中国20世纪绘画史上应该提及的少数外籍画家之一。

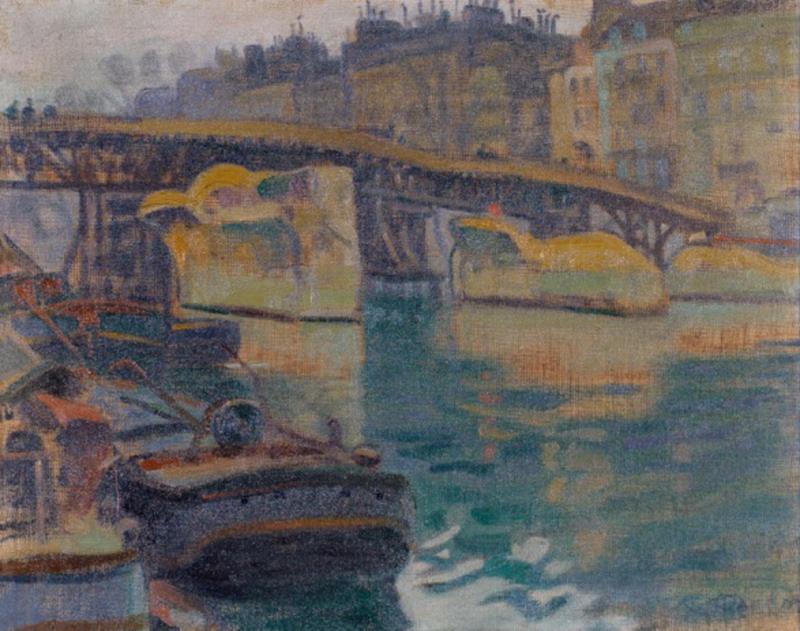

《损毁的塞纳河桥和人行栈道》是克罗多创作于1918年的作品。这一时期,克罗多的创作在一种谴斥当时代民众悲惨的生活境遇、战乱、贫苦主题的阴沉基调

以及色彩喷薄亮丽的画面处理(如同作品背面的《穿墙者》一作)两者间变换。在激越的反叛态度和情感充沛的图形及色彩表达之间,克罗多开始趋向表现主义。这一具有北欧特色的艺术运动在法国尤其得到抨击布尔乔亚社会、印象主义以及内容空洞的先锋艺术流派的一些革命画家的响应。如同乔治·卢奥的作品一样,克罗多的绘画是“浓烈炙热”的。

贾科梅蒂( Alberto Giacometti,1901~1966),瑞士超现实及存在主义雕塑家、画家。1901年10月10日生于瑞士的斯坦帕,1919年他在日内瓦工艺美术学校读书,在埃斯托佩指导下创作。1920-1922年在意大利期间,主要学习意大利绘画,尤其是廷托雷托和乔托的作品,这期间他开始对古代艺术的稳固性发生兴趣。1922年他移居巴黎,此后三年作为雕塑家布德尔的学生,同时继续在博物馆写生波斯湾沿岸古国及埃及的雕塑,临摹中世纪的肖像画。他受立体主义理论的影响,并且对大洋洲土著雕刻表现出浓厚的兴趣。他后来做的《纪念头像》明显地是模仿喀利多尼亚岛上的巨人头像。雕塑成为他闻名于世的最大成就,孤瘦、单薄是他雕塑作品的典型特征,反映了第二次世界大战之后,普遍存在于人们心理上的恐惧与孤独。

贾科梅蒂也画过大量的素描和油画,源于他对人物形象的独特观点,他认为事物是不断变化着的,为了再现“真实”,贾科梅蒂不断地画着模特的头部,一次又一次,让他们在画布上出现、消失、又重新出现。他曾经说过:“你所摹写的永远只是它在每一瞬间所留下的影像。你永远不可能摹写桌子上的杯子,你摹写的是一个影像的残余物……有时,我觉得我抓住了现象,接着我又失去了它,又得重新开始。这就使我不停地工作……”于是,不断否定,不断地抹去重来成了贾科梅蒂绘画的一大特征。当他从一个概念性的视觉模式中脱离出来之后,那些看似纷繁无序、杂乱无章的画作,却充满着无尽的魅力。

他的绘画多以亲友为描绘对象,色调偏暗沉,素描则较为自由。这件《人物头像素描》是艺术家的钢笔素描作品,从模特的面容来看,有可能画的是艺术家的朋友弗朗西斯·格鲁伯。

华辰现当代艺术部咨询电话:010 - 8391 5366

Lot 1586

帕斯卡·达仰 - 布弗莱 卧虎

Pascal DAGNAN-BOUVERET, 1852-1929

1889年

纸上 铅笔及色粉

出版:1、《上海与巴黎之间—中国现当代艺术精品集》,上海人民美术出版社,2014年.2、《大师与大师—徐悲鸿与法国学院大家作品联展》,2014年

展览:1、《上海与巴黎之间——中国现当代艺术展》,上海,中华艺术宫,2013-2014年2、《大师与大师——徐悲鸿与法国学院大家作品联展》,上海,中华艺术宫,2014

说明:作品下方标注有题名“马六甲之虎”、签名及时间。该作品附法国巴斯蒂亚法庭授权鉴定师,“古玩、家具、绘画”鉴定专家协会成员Gilbert Polverelli出具的证书。

14×21.5cm

《卧虎》中,老虎被置于一个椭圆型的构图中,整个描绘笼中猛兽的画面由此得以集中展现。达仰-布弗莱以自然主义的视角,施与这个猛兽以人像的灵性,同时又避免扭曲现实,使得它既威猛凛人,又显露出软塌的疲态。达仰也善于将其画面主体的内心状态逼真地加以绘现;这与他画中一贯具有的悲天悯人情怀是符合一致的。

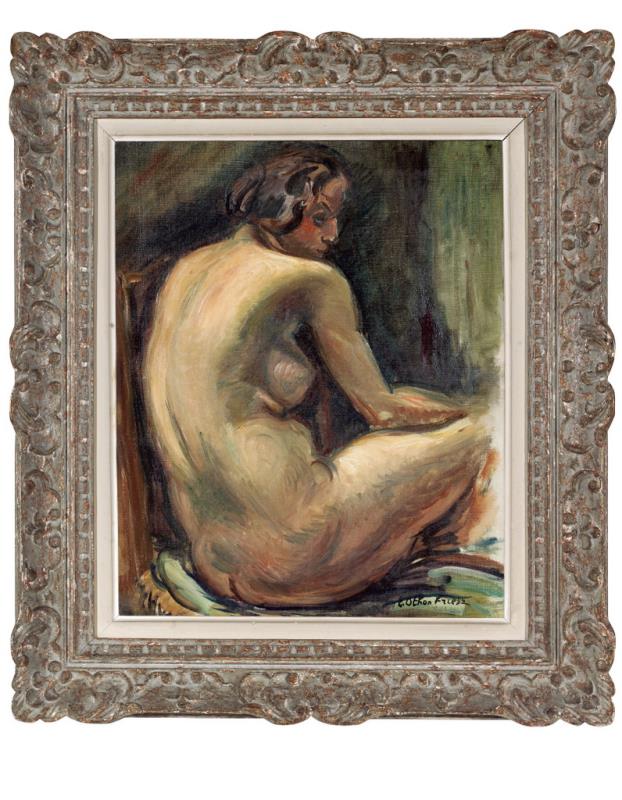

Lot 1587

埃米尔·奥东·弗里茨 花瓶静物

1938年

布面油画

签名:E Othon Friesz 38

展览:《上海与巴黎之间—中国现当代艺术展》,上海,中华艺术宫,2013-2014年

出版:《上海与巴黎之间—中国现当代艺术精品集》,上海人民美术出版社,2014年

说明:作品的画框为同时代巴黎制作,实木雕刻而成,是典型的战前沙龙风格画框。巴黎艾图瓦尔画廊专家Odile Aittouarès出具证书,作品将被收录在即将出版的弗里茨油画作品全集第二册中。

81×66cm.

他是一位精于线条和笔法的高手,他懂得将生命的运动演绎到画作之中。画作中的大丽花束充满活力,抒情,富有诗意。此花原产于墨西哥,象征着富丽之美、力量和它的天赋异禀。淡红色的花蕾仿佛有着生动的人物表情。弗里茨的创作仍属于具象画派类,但形象趋于简化,有时近乎抽象风格。弗里茨同样善于为画面多样的色层勾勒出种种图纹和线形。这样的技法在中国画家赵无极初抵巴黎之后的一些画作中有所体现,弗里茨是他的第一位指导老师。

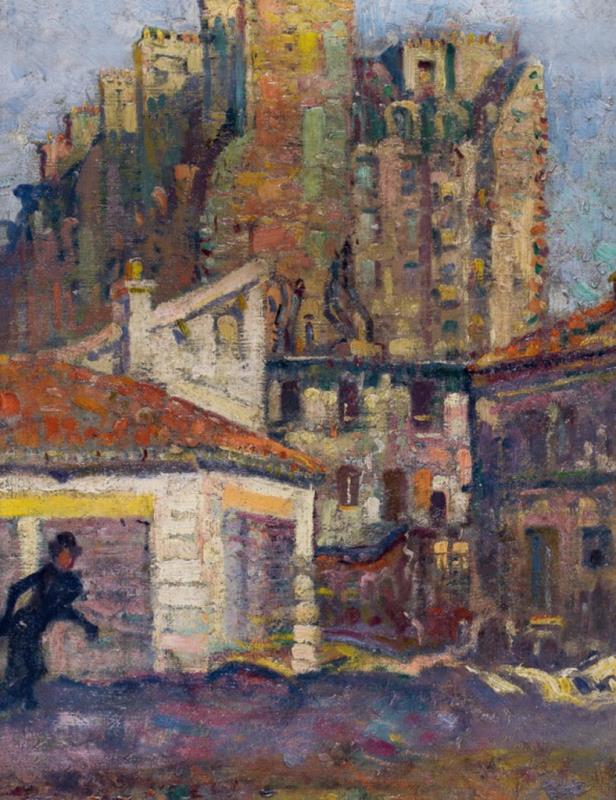

Lot 1588

埃米尔·奥东·弗里茨 背转身的女体

Emile Othon FRIESZ, 1879-1949

1925年前后

布面油画

出版:《上海与巴黎之间—中国现当代艺术精品集》,上海人民美术出版社,2014年

展览:《上海与巴黎之间—中国现当代艺术展》,上海,中华艺术宫,2013-2014年

说明:作品的画框为蒙帕纳斯式木雕框漆米色涂层,二十年代巴黎手工制作。附一张2006年7月7日Editions Aittouares出具的证书,作品收录在即将出版的弗里茨油画作品全集第二册中。

由于与波洛克是挚友,弗里茨也曾在一段时期里接触立体主义,但他最终决定回归塞尚。事实上,相对于立体派画家着力去“构造”,弗里茨更喜欢表现出激起人或事物的“生命跃动”。在这幅《背转身女体》画作中,弗里茨凝聚了一种非凡的能量:这股能量从带着火炭般颜色的脸庞上显现,并流淌于这个年轻女子的通体全身,使整个画面流光溢彩。

Lot 1589

安德烈·克罗多 损毁的塞纳河桥人行栈道/穿墙者

André CLAUDOT, 1892-1982

1918年前后

布面油画

出版:《上海与巴黎之间—中国现当代艺术精品集》,上海人民美术出版社,2014年

展览:《上海与巴黎之间—中国现当代艺术展》 ,上海,中华艺术宫,2013-2014年

说明:右下角签名。反面为另一幅作品《穿墙者》。配有法国原产的实木画框。

33×40.5cm.

法国画家安德烈·克罗多,初经北京国立艺术专门学校邀请,再受西湖国立艺术院聘任,于1926年9月到中国,先后在这两所学校教授西画,在中国历时4年之久,于1930年返回法国。克罗多到中国之前已经是相当知名的画家。他在中国期间,特别是在杭州国立艺术院任油画研究班导师的两年多时间,对中国艺术教育贡献良多,影响殊深。他与中国艺术家(如齐白石、林风眠等)有广泛交往,并创作了数量可观的表现中国题材的作品。他不仅把西方艺术介绍到中国来,也把中国艺术介绍到欧洲去。克罗多是中国20世纪绘画史上应该提及的少数外籍画家之一。

《损毁的塞纳河桥和人行栈道》是克罗多创作于1918年的作品。这一时期,克罗多的创作在一种谴斥当时代民众悲惨的生活境遇、战乱、贫苦主题的阴沉基调

以及色彩喷薄亮丽的画面处理(如同作品背面的《穿墙者》一作)两者间变换。在激越的反叛态度和情感充沛的图形及色彩表达之间,克罗多开始趋向表现主义。这一具有北欧特色的艺术运动在法国尤其得到抨击布尔乔亚社会、印象主义以及内容空洞的先锋艺术流派的一些革命画家的响应。如同乔治·卢奥的作品一样,克罗多的绘画是“浓烈炙热”的。

这件作品与二十世纪初的后印象派典型城市画作相应。如同最初的留法派,克罗多在二十年代将这样的风格带到了中国。我们可以细细品味收藏于中国美术馆、吴法鼎创作于1914年的作品《巴黎风景》,和其风格转移于类似的中国主题的作品,潘玉良创作于1932年的《苏州风景》。然而,这一对作品因其隐藏于背面的另一幅珍宝般的画作而身价倍增。《穿墙者》具有色彩丰富的肌理,是一幅令人想起二十世纪初叶前十年大众文学和电影艺术开端的作品。在中国,也是在克罗多的影响之下,这一主题和画风引起了巨大的共鸣。我们想到了林风眠、吴大羽和决澜社的成员如倪贻德,他们所有人在法国和中国都很熟悉克罗多。

Lot 1594

阿尔贝托·贾科梅蒂 人物头像素描

Alberto GIACOMETTI, 1901-1966

钢笔素描

说明:附贾科梅蒂基金会证书

27×20.9cm

贾科梅蒂( Alberto Giacometti,1901~1966),瑞士超现实及存在主义雕塑家、画家。1901年10月10日生于瑞士的斯坦帕,1919年他在日内瓦工艺美术学校读书,在埃斯托佩指导下创作。1920-1922年在意大利期间,主要学习意大利绘画,尤其是廷托雷托和乔托的作品,这期间他开始对古代艺术的稳固性发生兴趣。1922年他移居巴黎,此后三年作为雕塑家布德尔的学生,同时继续在博物馆写生波斯湾沿岸古国及埃及的雕塑,临摹中世纪的肖像画。他受立体主义理论的影响,并且对大洋洲土著雕刻表现出浓厚的兴趣。他后来做的《纪念头像》明显地是模仿喀利多尼亚岛上的巨人头像。雕塑成为他闻名于世的最大成就,孤瘦、单薄是他雕塑作品的典型特征,反映了第二次世界大战之后,普遍存在于人们心理上的恐惧与孤独。

贾科梅蒂也画过大量的素描和油画,源于他对人物形象的独特观点,他认为事物是不断变化着的,为了再现“真实”,贾科梅蒂不断地画着模特的头部,一次又一次,让他们在画布上出现、消失、又重新出现。他曾经说过:“你所摹写的永远只是它在每一瞬间所留下的影像。你永远不可能摹写桌子上的杯子,你摹写的是一个影像的残余物……有时,我觉得我抓住了现象,接着我又失去了它,又得重新开始。这就使我不停地工作……”于是,不断否定,不断地抹去重来成了贾科梅蒂绘画的一大特征。当他从一个概念性的视觉模式中脱离出来之后,那些看似纷繁无序、杂乱无章的画作,却充满着无尽的魅力。

他的绘画多以亲友为描绘对象,色调偏暗沉,素描则较为自由。这件《人物头像素描》是艺术家的钢笔素描作品,从模特的面容来看,有可能画的是艺术家的朋友弗朗西斯·格鲁伯。

华辰现当代艺术部咨询电话:010 - 8391 5366