华辰2016年秋拍丨家属藏珍: 刘海粟与梁树年的山河映像

2016-11-03 11:05

华辰拍卖15周年 影像10周年

华辰2016年秋季拍卖会

预展

2016年11月12日 上午10时至下午9时

2016年11月13日 上午10时至下午9时

2016年11月14日 上午9时至下午7时

北京伯豪瑞廷酒店 四层、五层

拍卖

2016年11月15日-16日

北京伯豪瑞廷酒店 五层

北京市朝阳区光华路15号

拍卖会时间

2016年11月15日(星期二)

影 像 上午10时

中国书画一

中国书画二 下午 2 时

2016年11月16日(星期三)

现当代艺术 上午10时

瓷器玉器工艺品 下午2时

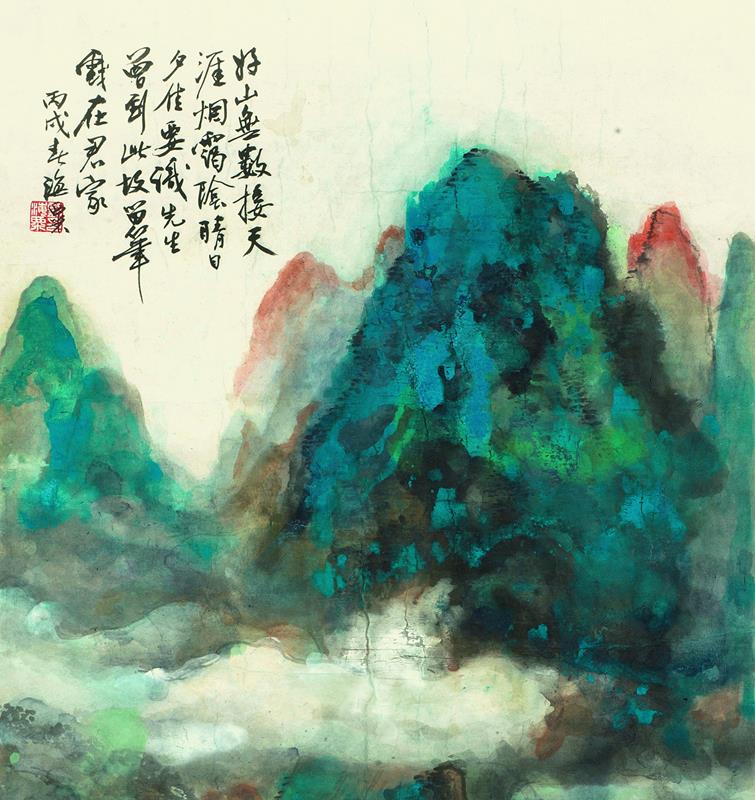

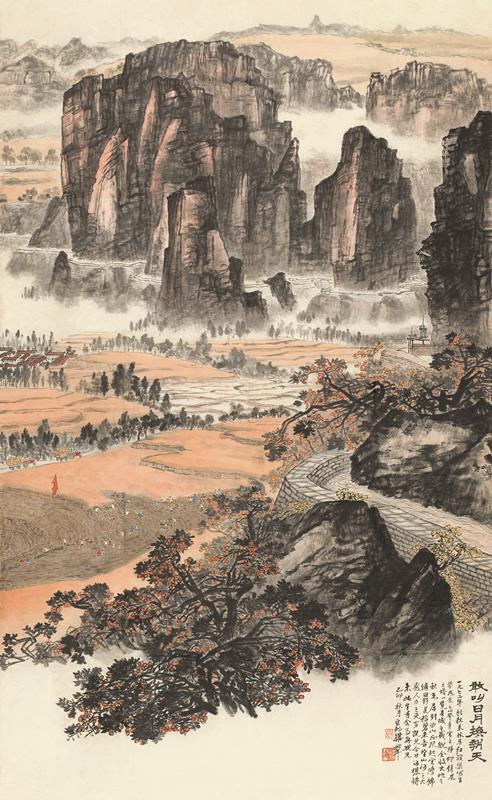

刘海粟和梁树年为二十世纪南北方画坛重要画家。此次秋拍,二位画家各有一件重要作品参拍,均为画家本人家属提供,珍藏多年。其中刘海粟《遥岑烟霭图》作于1946年,晚年重新上色,为二次创作的一件难得的泼彩作品。梁树年《敢叫日月换新天》作于1975年,画家根据写生景象而创作,且以毛主席诗作为题,这在梁树年创作生涯中十分少见。

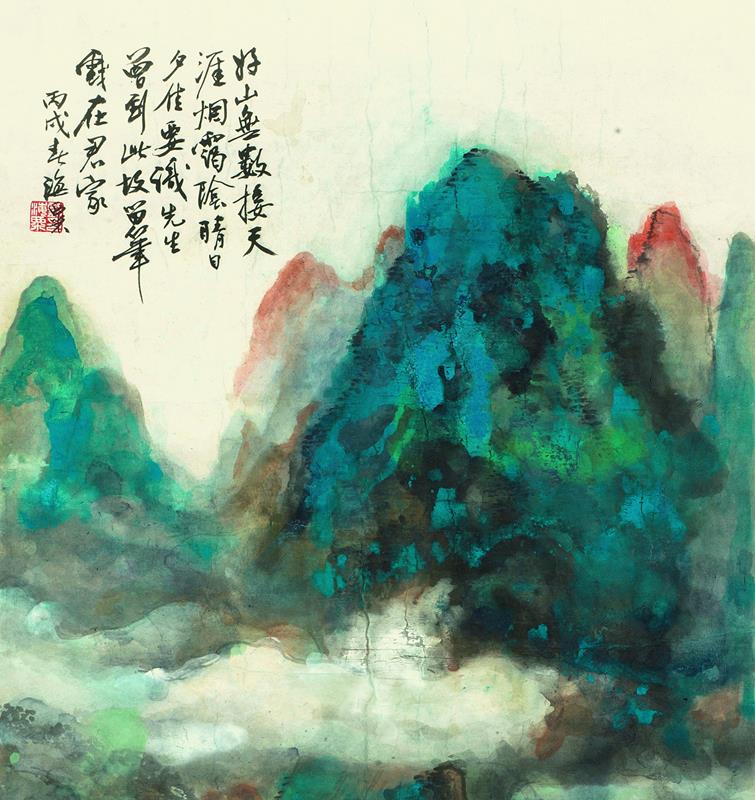

此拍品为画家家属友情提供。按题款可知此作作于丙戌(1946)年,是画家以黄山为题材的一件代表作品。有意思的是此作还是刘海粟先生一件难得的二次创作的作品,原作或纯为墨笔,晚年重新为之加色,故裱边之色迹离离可见。

刘海粟先生作为近代画坛的风云人物,早负盛名,1912年即在上海创办了现代中国第一所美术学校——上海国画美术院(上海美术专科学校前身),并任校长,招收了徐悲鸿、王济远等高材生。后赴日本考察美术,1929年赴欧,遍访法兰西、意大利、瑞士等国名胜,三年间创下近百幅美术作品,受到西方艺术界的好评。1933年秋,刘海粟第二次赴欧,他先后在德国普鲁士美术院、柏林大学东方语言学校、汉堡美术院、荷兰阿姆斯特丹、杜塞尔多克美术院进行多次演讲,生动而广泛地将我国传统艺术特点向欧洲介绍和宣传。两次旅欧,刘海粟的足迹遍及整个欧洲,获得了空前的声望和荣誉。这些经历也为其后的艺术创作奠定了坚实的基础。

刘海粟一生最爱黄山,一生最重要的作品也多以黄山为题材,1918年第一次跋涉黄山到1988年第十次登临黄岳,跨度达70年之久,几乎包括了刘海粟一生的艺术实践活动,可以说黄山是海粟艺术的源泉,海粟给黄山增添了艺术内涵。此作作于1946年,应是画家当时根据黄山写生进行创作的一件作品,题款借用宋代米有仁《题云山图》诗,充分体现画家对黄山的钟爱之情。

至八十年代,刘海粟再上黄山,彼时画家已是八十多岁的老人了,他的艺术却在新时代里迎来了新的春天,他创作了大量泼墨、泼彩黄山图。我们现在看到的本件拍品所呈现出的泼彩面貌或许是此时期刘海粟先生在检视旧作后的一次再创作。与前期相比,此时作品主观成分明显增多,画家特别注重精神与气韵的表达。经过画家的第二次创作后,画面更加饱满也更具张力,刘海粟曾在谈他十上黄山的体会时说:“借黄山气势,直抒老夫胸臆,墨是泼墨,彩是泼彩,笔是意笔。我十上黄山最得意的佳趣是:黄山之奇,奇在云崖里;黄山之险,险在松壑间;黄山之妙,妙在有无间……”。此作虽是时隔多年的重新上色,却如羚羊挂角,不露痕迹。画家挥笔如戟,解衣般礡,色墨交融,浑然一体,正如杜工部所言“元气淋漓幛犹湿,笔所未到气已吞”,真正将黄山似真似幻,亦静亦动之状恰如其分的表现出来了,给人以壮阔苍茫,雄浑磅礴,气象万千之感。

刘海粟曾言:“世界上没有绝对完美的东西,艺术不可能绝对完美,艺术家自己更不可能完美,艺术是在实践中从不完美到完美的;艺术家也是在不完善中逐步完善的。”(《人生,就是追求的历程》)画家一生都在艺术创作的道路上不断追求精进和完美,先生此段艺术感言或可作为这件二次创作作品的最好注解。

梁树年(1911—2005),名豆村,堂号安樗,斋号警退斋,北京市人,曾任中央美术学院教授,是当代中国画坛的一位名宿,也是著名的美术教育家、理论家、篆刻家和诗人。梁树年幼即习字,喜爱诗画,写生画名于乡里。18岁拜画家祁井西为师,精研传统技法,曾多次从画友到北京西山、妙峰山写生。1936年与白雪石、郭北峦、王笑石等人成立“豆村画社”。1945年,其师祁井西去世第二年冬,梁树年正式拜入大风堂门下。

梁树年早年精研传统,以临摹为主,兼作写生,所涉猎的画家除董、巨、元四家、董其昌、石涛、石溪之外,还有明代沈周、唐寅等。所作山水笔法精密,水墨淋漓、气势充沛,颇有北宗气象,松树与人物则明显有大千的影子,但笔墨厚重,绝不似大千,可见其较早的形成了自己的画风。

自上世纪30年代起,梁树年开始从事美术教育工作,20世纪50年代,在北京女子四中教授美术课,1962年起在北京艺术师范学院美术系任教,1964年起在中央美术学院国画系担任教授。由于调入中央美院时间不长,在“文革”浩劫中,受到的迫害冲击相比那些资深画家要少得多,1971年,他恢复工作,授课之余,受命为一些机关单位和公共场馆作画,因此,得到了诸多外出游览写生的机会。上太行、下三峡、游漓江,足迹遍及大江南北,壮游祖国山川胜境,饱览中华秀丽风光,他心潮起伏,应物斯感,佳作跌出。

红旗渠是20世纪60年代,林县(今河南林州市)人民在极其艰难的条件下,从太行山腰修建的引漳入林工程,被称之为“人工天河”。1972年,梁树年先生赴林县写生,目睹了和经历了祖国河山和人民生活的变化,兴奋之余,于1975年根据写生印象创作了此件堪称梁树年绘画生涯中里程碑式的作品。画中远处群山巍峨,中部房屋俨然,农田广袤,农民正在抓紧时间抢收,近处是茂盛的果林,显出一派丰收的景象,象征劳动人民成果的“红旗渠”蜿蜒流入群山之间,通篇构图气势辽阔,笔墨雄强老练,显出画家超高的笔墨和画面驾驭能力。

文革期间,政治环境凶险,阶级斗争的矛头常常指向文艺界。那时的画家大多选择以毛主席诗词为题,刻画社会主义建设景象和“山河新貌”。梁树年一生恪守诗、书、画、印兼攻的文人传统,在内心上深处其实是不太愿意附和政治内容作画,他曾在文革期间写下“世事常无定,人谋不可全”的句子,这是需要很大胆量的。此作虽以毛主席诗词为题,但画面并没有像许多同时代画家一样对“红色主题”作过多渲染,画家借用传统笔墨,重点在刻画“山河新貌”,以此表达画家对祖国山河和劳动人民的热爱之情。因此,此作的意义不仅在于它属于梁树年先生创作生涯中为数不多的以毛主席诗词为题创作的作品,更是他坚持自己熟悉的传统风格和传统画法,笔墨紧随时代,从画里画外向读者传达祖国大好河山一定会更美,正如画家题款中所言“既见今日,可想将来”!

华辰2016年秋季拍卖会

预展

2016年11月12日 上午10时至下午9时

2016年11月13日 上午10时至下午9时

2016年11月14日 上午9时至下午7时

北京伯豪瑞廷酒店 四层、五层

拍卖

2016年11月15日-16日

北京伯豪瑞廷酒店 五层

北京市朝阳区光华路15号

拍卖会时间

2016年11月15日(星期二)

影 像 上午10时

中国书画一

中国书画二 下午 2 时

2016年11月16日(星期三)

现当代艺术 上午10时

瓷器玉器工艺品 下午2时

刘海粟和梁树年为二十世纪南北方画坛重要画家。此次秋拍,二位画家各有一件重要作品参拍,均为画家本人家属提供,珍藏多年。其中刘海粟《遥岑烟霭图》作于1946年,晚年重新上色,为二次创作的一件难得的泼彩作品。梁树年《敢叫日月换新天》作于1975年,画家根据写生景象而创作,且以毛主席诗作为题,这在梁树年创作生涯中十分少见。

Lot 502 刘海粟 遥岑烟霭图

立轴 设色纸本

丙戌(1946年)作

尺寸:133×62 cm.约7.4平尺

展览:“纪念艺术大师刘海粟诞辰一百二十周年——刘海粟书画文献展”,上海笔墨博物馆,2016 年4 月28 日至6 月10 日。

此拍品为画家家属友情提供。按题款可知此作作于丙戌(1946)年,是画家以黄山为题材的一件代表作品。有意思的是此作还是刘海粟先生一件难得的二次创作的作品,原作或纯为墨笔,晚年重新为之加色,故裱边之色迹离离可见。

《遥岑烟霭图》局部,可见明显重新上色痕迹

刘海粟先生作为近代画坛的风云人物,早负盛名,1912年即在上海创办了现代中国第一所美术学校——上海国画美术院(上海美术专科学校前身),并任校长,招收了徐悲鸿、王济远等高材生。后赴日本考察美术,1929年赴欧,遍访法兰西、意大利、瑞士等国名胜,三年间创下近百幅美术作品,受到西方艺术界的好评。1933年秋,刘海粟第二次赴欧,他先后在德国普鲁士美术院、柏林大学东方语言学校、汉堡美术院、荷兰阿姆斯特丹、杜塞尔多克美术院进行多次演讲,生动而广泛地将我国传统艺术特点向欧洲介绍和宣传。两次旅欧,刘海粟的足迹遍及整个欧洲,获得了空前的声望和荣誉。这些经历也为其后的艺术创作奠定了坚实的基础。

刘海粟一生最爱黄山,一生最重要的作品也多以黄山为题材,1918年第一次跋涉黄山到1988年第十次登临黄岳,跨度达70年之久,几乎包括了刘海粟一生的艺术实践活动,可以说黄山是海粟艺术的源泉,海粟给黄山增添了艺术内涵。此作作于1946年,应是画家当时根据黄山写生进行创作的一件作品,题款借用宋代米有仁《题云山图》诗,充分体现画家对黄山的钟爱之情。

至八十年代,刘海粟再上黄山,彼时画家已是八十多岁的老人了,他的艺术却在新时代里迎来了新的春天,他创作了大量泼墨、泼彩黄山图。我们现在看到的本件拍品所呈现出的泼彩面貌或许是此时期刘海粟先生在检视旧作后的一次再创作。与前期相比,此时作品主观成分明显增多,画家特别注重精神与气韵的表达。经过画家的第二次创作后,画面更加饱满也更具张力,刘海粟曾在谈他十上黄山的体会时说:“借黄山气势,直抒老夫胸臆,墨是泼墨,彩是泼彩,笔是意笔。我十上黄山最得意的佳趣是:黄山之奇,奇在云崖里;黄山之险,险在松壑间;黄山之妙,妙在有无间……”。此作虽是时隔多年的重新上色,却如羚羊挂角,不露痕迹。画家挥笔如戟,解衣般礡,色墨交融,浑然一体,正如杜工部所言“元气淋漓幛犹湿,笔所未到气已吞”,真正将黄山似真似幻,亦静亦动之状恰如其分的表现出来了,给人以壮阔苍茫,雄浑磅礴,气象万千之感。

作品局部

刘海粟曾言:“世界上没有绝对完美的东西,艺术不可能绝对完美,艺术家自己更不可能完美,艺术是在实践中从不完美到完美的;艺术家也是在不完善中逐步完善的。”(《人生,就是追求的历程》)画家一生都在艺术创作的道路上不断追求精进和完美,先生此段艺术感言或可作为这件二次创作作品的最好注解。

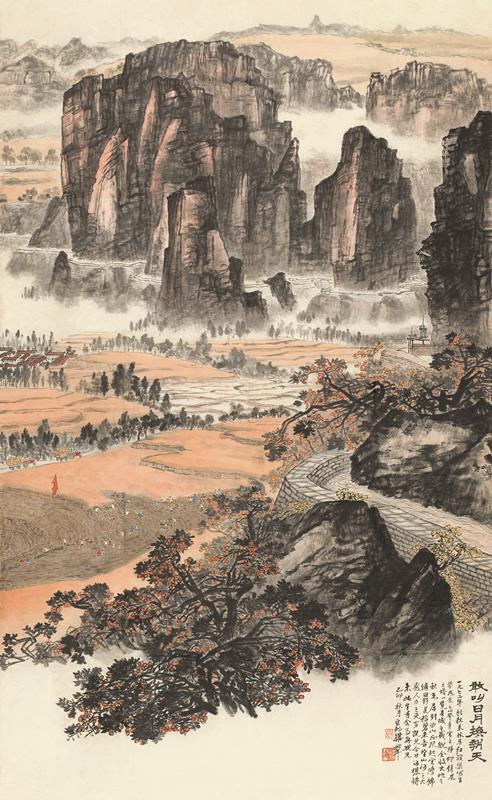

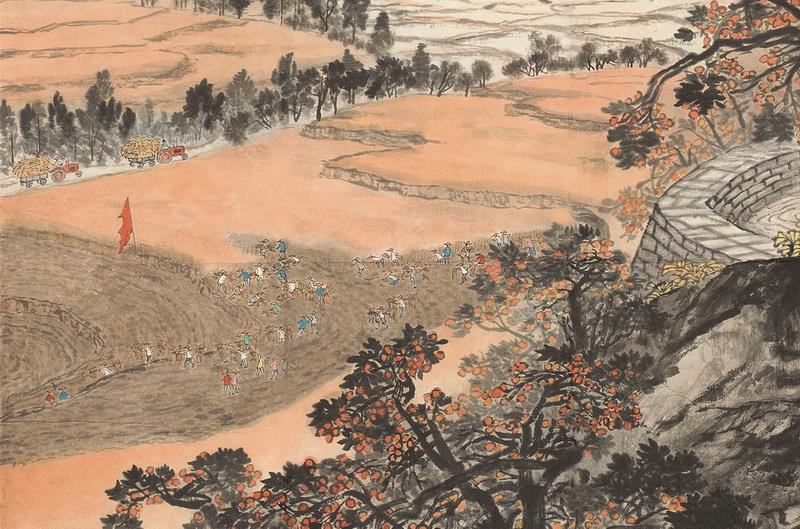

Lot 465 梁树年 敢叫日月换新天

镜心 设色纸本

乙卯(1975年)作

尺寸:136×83 cm.约10.2平尺

梁树年(1911—2005),名豆村,堂号安樗,斋号警退斋,北京市人,曾任中央美术学院教授,是当代中国画坛的一位名宿,也是著名的美术教育家、理论家、篆刻家和诗人。梁树年幼即习字,喜爱诗画,写生画名于乡里。18岁拜画家祁井西为师,精研传统技法,曾多次从画友到北京西山、妙峰山写生。1936年与白雪石、郭北峦、王笑石等人成立“豆村画社”。1945年,其师祁井西去世第二年冬,梁树年正式拜入大风堂门下。

梁树年早年精研传统,以临摹为主,兼作写生,所涉猎的画家除董、巨、元四家、董其昌、石涛、石溪之外,还有明代沈周、唐寅等。所作山水笔法精密,水墨淋漓、气势充沛,颇有北宗气象,松树与人物则明显有大千的影子,但笔墨厚重,绝不似大千,可见其较早的形成了自己的画风。

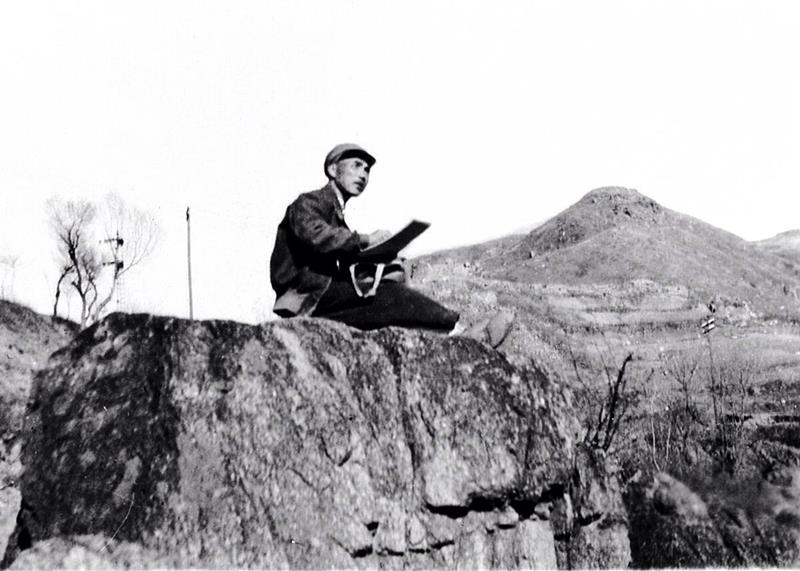

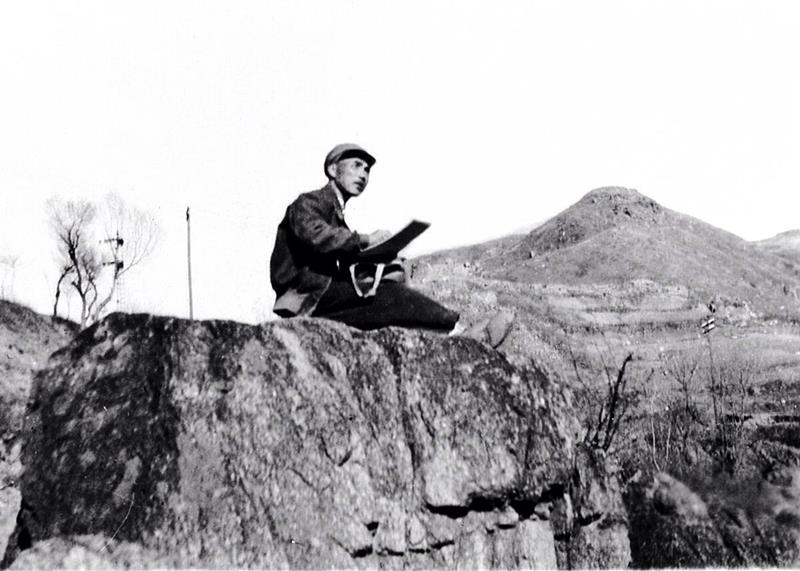

梁树年先生写生情景

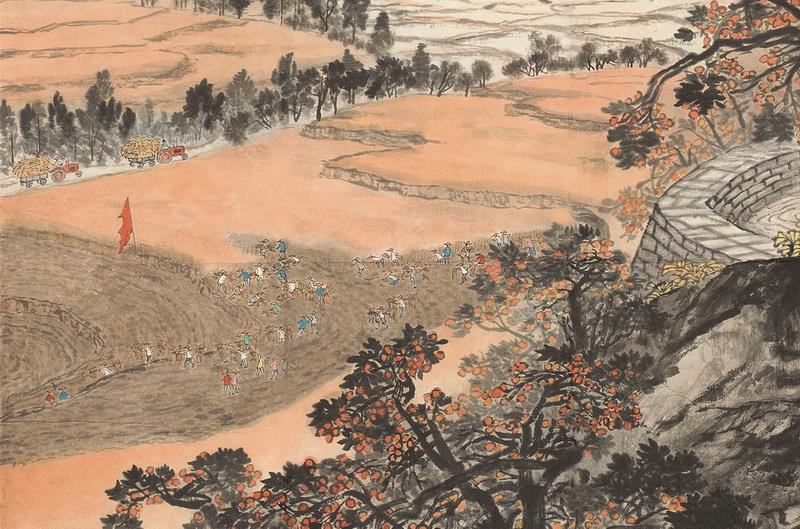

梁树年写生稿(家属供图)

红旗渠现貌(图片来源于网络)

红旗渠是20世纪60年代,林县(今河南林州市)人民在极其艰难的条件下,从太行山腰修建的引漳入林工程,被称之为“人工天河”。1972年,梁树年先生赴林县写生,目睹了和经历了祖国河山和人民生活的变化,兴奋之余,于1975年根据写生印象创作了此件堪称梁树年绘画生涯中里程碑式的作品。画中远处群山巍峨,中部房屋俨然,农田广袤,农民正在抓紧时间抢收,近处是茂盛的果林,显出一派丰收的景象,象征劳动人民成果的“红旗渠”蜿蜒流入群山之间,通篇构图气势辽阔,笔墨雄强老练,显出画家超高的笔墨和画面驾驭能力。

作品局部

文革期间,政治环境凶险,阶级斗争的矛头常常指向文艺界。那时的画家大多选择以毛主席诗词为题,刻画社会主义建设景象和“山河新貌”。梁树年一生恪守诗、书、画、印兼攻的文人传统,在内心上深处其实是不太愿意附和政治内容作画,他曾在文革期间写下“世事常无定,人谋不可全”的句子,这是需要很大胆量的。此作虽以毛主席诗词为题,但画面并没有像许多同时代画家一样对“红色主题”作过多渲染,画家借用传统笔墨,重点在刻画“山河新貌”,以此表达画家对祖国山河和劳动人民的热爱之情。因此,此作的意义不仅在于它属于梁树年先生创作生涯中为数不多的以毛主席诗词为题创作的作品,更是他坚持自己熟悉的传统风格和传统画法,笔墨紧随时代,从画里画外向读者传达祖国大好河山一定会更美,正如画家题款中所言“既见今日,可想将来”!