中国摄影艺术观察报告(上) | 杜曦云 王春辰 荣荣

2016-10-29 11:22

2016-10-28 武文龙 卢展

策划/统筹本刊记者 卢展

随着经济、文化环境的更迭,每个人都开始学着审视周围一切的变化,而摄影技术的出现成为记录这种变化的重要工具,随着摄影媒介的普及,我们开始学会用镜头表达所见、所感甚至所想。从最初以纪实功能为主的摄影,到后来以表达当代观念的摄影艺术出现,摄影的边界在不断拓宽。今天,越来越多的艺术家开始以摄影为媒介进行创作,它不再是传统意义上的黑白、彩色照片,而是更向艺术靠拢,或更还原艺术本身。

近日,北京的当代摄影展览迎来一股小高潮,中国美术馆、中央美术学院美术馆等机构相继推出当代摄影展览专题;随后,2016影像上海艺术博览会(Photo Fair)在沪开幕,这是展会更名(原名“Photo Shanghai”)后的首次亮相,集中呈现了来自15个国家、24个城市的50余家画廊的作品。最终,本届展会吸引2.7万人次观展,并以创下历年销售纪录的成绩收官;另外,8月30日,法国著名摄影师,20世纪50年代首位获准进入中国拍摄的摄影师马克•吕布逝世,由于他与中国的历史渊源,以及在他一生中拍摄了无数中国题材的作品,因此,他的离世引起国内整个摄影行业的追忆,同时也更加深刻的反思摄影艺术的功用价值。

近年来,国内诸多机构和藏家逐渐认识到摄影作为视觉艺术媒介的重要性,对摄影艺术的热情不断升温。本期专题特邀专业学者对中国当代摄影艺术的发展现状与争议问题进行总结、讨论,并呈现摄影艺术品市场一线从业人员的行情解析,希望重新思考、定位摄影在国内艺术生态中的位置以及寻找中国摄影艺术健康发展的关键所在。

学术篇

自第一次鸦片战争之后,摄影术随着殖民者的步伐逐步传入中国,百年间关于摄影的各种艺术语言随着技术的革新而不断更新换代,然而中国摄影在强势的传统艺术面前并未找到合适的立足点,当代摄影与现代艺术的关系远不如想象中融洽。现今,当代摄影正以一种反摄影的形式去模糊与其他艺术之间的界限,愈加强调艺术家的观念。同时,全民数码时代也给摄影艺术带来了更多困扰,究竟怎样的摄影才能称之为“艺术”?我们又该如何看待摄影在艺术史中的位置?如何建立自己的教育体系和话语权?中国当下的摄影艺术,看似欣欣向荣的表征之下,在诸多争议面前又显得问题丛生。

对此,在“学术篇”我们将集合当代艺术批评家、策展人杜曦云,中央美术学院副教授、美术批评家、策展人王春辰及中国当代摄影师、三影堂摄影艺术中心负责人荣荣从多个角度解析国内摄影艺术的争议问题及发展现状。

杜曦云:纪实与观念的互涉及融合

杜曦云

当代艺术批评家、策展人

近些年,我也在策划一些关于当代摄影艺术的展览。就我个人而言,策划这些摄影艺术展,其实际的关注点并非摄影艺术本身,而是因为我所关注的当代艺术问题恰巧有艺术家以摄影的表现形式进行了契合,也正是在此时我和当代摄影艺术有了交集。摄影艺术近些年被关注,实际上很大程度与其市场现状有关,与已熟透的当代艺术市场相比,影像艺术品市场一直未真正发展起来,行业内对其有着一定预期,希望在未来5到10年的时间里将影像艺术品的市场发展起来。

当代艺术的本质是观念艺术,艺术家会根据观念表达的需要选择不同的媒介方式。真正优秀的当代艺术家,并不会把自己限定在某一种艺术媒介的运用,他们往往都是多面手,能够驾驭多样的艺术媒材。在媒体时代,当代艺术尽可能高效地传播是其发展的内在需求。从摄影术发明,到今天移动互联网的时代,摄影或影像实际上是最有效的传播工具之一,几乎所有优秀的当代艺术家都曾在自己的创作中选择摄影或影像的表达方式,摄影是当代艺术中非常重要的一种表达媒介。

从中国当代艺术的发展历程去看摄影艺术,我们会发现两者有着密切联系。20世纪70年代末,当代艺术领域出现了“星星美展”,摄影方面则出现了“四月影会”,这些文化艺术团体几乎是同时出现的。80年代的摄影主要以纯粹的纪实摄影为主,今天流传下来很多记录当时当代艺术的纪实摄影,而这些摄影作品在一定意义上成为中国当代艺术的重要组成部分。90年代以来,国内艺术家进一步了解到西方摄影在当代艺术中的功用价值,因此国内也随之出现了专门以摄影为媒介的观念艺术作品,“摆拍”的观念摄影形式在此时形成。

当下,移动互联网时代的来临以及智能手机的普及,在某种意义上使得人人都可以是摄影师,而这也给未来当代摄影艺术的发展带来巨大挑战。在国内摄影艺术的发展过程中,纪实摄影与当代观念摄影之间产生过争论。对此,我曾撰写《观念摄影与纪实摄影的互涉》一文来详细解析两者之间的关系。事实上,摄影的客观性与观念性之间,是一种辩证的张力关系。纪实摄影与观念摄影的真正区别,在于客观性与观念性在作品中孰轻孰重的区别。以记录、见证客观现实为主要目的,以现场实拍而非刻意伪造或后期加工的方式拍摄的照片,属于纪实摄影。而以多种手段进行大量后期增删、拼贴后面目全非的,或貌似纪实其实似是而非的,严格意义上都应属于“图像”的范畴而非“摄影”。

在这种界定下可以发觉,对“摄影”和“观念摄影”进行准确而令人信服的鉴定是艰难的。而在宽泛意义上,只要是以相纸输出的图像,人们往往都称其为摄影。观念摄影实质上是以摄影为媒介的观念艺术,是观念艺术对摄影的利用和转化。观念艺术首先是一种非常开放的创作方法论,它不拘泥于媒介、手法或样态,并且强调它们的开放性、多义性和语境论。因此,与纪实摄影相比,观念摄影的重心由记录、见证客观现实,转移到了传达创作者对于特定问题领域的个人观念。对观念摄影的作者而言,只是因为摄影更适合表达他的观念,才选择了摄影这一媒介,他真正看重的,是自己的观念的外化,虽然作品有时以摄影或纪实摄影的样态出现。

张大力 《松树》 亚麻布蓝晒 100×146cm 2016年

与以往常见的创作方式相比,国内当下不少观念艺术家的摄影作品,往往含有大量的纪实因素,以致其形态类似纪实摄影,或者干脆亦可纳入纪实摄影的范畴。他们之所以选择类似纪实摄影的方式,是因为这与当下中国的社会、文化状况的独特性以及观念摄影出现的问题等都存在关系。中国的观念摄影从20世纪90年代初期用摄影来记录艺术家们的行为、装置等观念作品,发展到主动地以摄影为最终呈现形态,以及生发出以“摆拍”为主的创作方式。这些创作方式可以摆脱摄影对客观物象的依赖,以导演、造景等来顺畅地传达观念,但它也常常因为艺术家与社会现场的隔绝而囿于个人的狭隘视野和有限的想像力之中。在当代艺术范畴中的观念艺术,以对社会、文化问题的关注、介入、批判为主旨,以揭示和反对各种层面的异化为动力,而不是无方向的智力炫耀和无关痛痒的思维游戏。但如今已成滥觞之势的观念摄影,充斥的是浅薄情绪的宣泄和低智性的玩味,不少艺术家醉心于此而对更为严峻、急迫的问题领域无心或无力介入。更有甚者,随着观念艺术获得市场的肯定,一些以风情摄影起家的摄影师也模仿观念摄影的既有模式,以其更为精湛而讨巧的摄影技巧浑水摸鱼;商业广告界则借用观念摄影的手法,貌似先锋、刺激受众的商品购买欲……这些“观念摄影”都流于取貌遗神,以观念之名行媚俗与贫乏之实。

观念艺术家力求精准而深切地关注和把握现实状况,并在此基础上进行个人化的思考。于是,拿起相机,吸取纪实摄影的手法,利用摄影可以快捷而实证地记录客观现实的丰富细节的特性,将这些客观物像纳入个人化的观念结构之中,成为观念艺术家的选择。这既是对以往观念摄影弊病的修正,又因其具有纪实摄影的形态或成分,从而具有了纪实摄影的见证性、记录性、文献性功能。这种纪实摄影与观念摄影的互涉,达到了纪实性与观念性之间的平衡与兼顾。这种摄影观念,在知名的德国艺术家贝歇夫妇拍摄工业建筑的作品中体现得非常明显。他们之后的艺术家,将这种摄影观念进一步延伸,如安德列•古斯基、托马斯•鲁夫、托马斯•斯特鲁斯,以及近年来拍摄中国景观的爱德华•伯丁斯基等。在中国艺术家中,刘铮的《国人》,罗永进的《新民居》,宋永平的《我的父母》,邵逸农和慕辰拍摄的礼堂和教堂系列,缪晓春、渠岩、金江波等艺术家的摄影都是这种拍摄手法的体现。

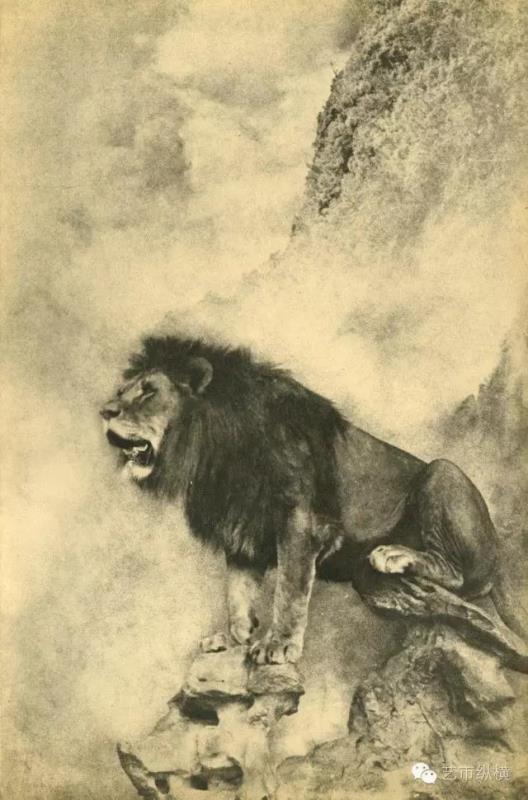

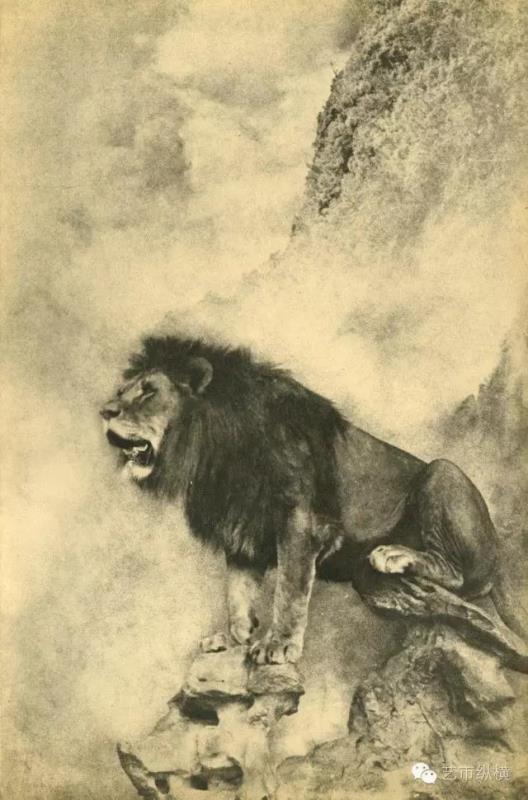

郎静山 《狮子》 银盐纸基 31.5×20.6cm 20世纪30年代 泰康收藏

纪实摄影与观念摄影的互涉,使两者之间的界线开始模糊,但究其实,主要是观念摄影吸取了纪实摄影的优势,在发现、见证客观现实的基础上传达自己的观念,提出特定的问题和看法甚至解决方案,它因见证性而动人,但更因显现了作者的观念而发人深思。而且在当代艺术的范畴里,形态学上的划分已经不重要,最重要的是文化批判方面的主体意识、当代意识。观念与否或纪实与否是第二位的,甚至语言的新颖与陈旧也是第二位的,重要的是一种语言相对于特定文化问题而言的契合度。

那么,如何看待摄影在艺术史中的位置?该问题的前提是摄影史隶属于艺术史,如果以此思维逻辑去看,艺术史又属于怎样的范畴,它必然是框定在人类文明史当中。我想如果只是站在摄影抑或艺术史的内部单独去审视,都无法全面、准确地去认知它们,当我们不把视线聚焦在摄影史或艺术史本身,而是从人类文明史的角度去关注当下中国正在发生的这段历史的价值及问题时,再回头关注艺术史或摄影史,我想我们的头脑思绪会更清晰。包括对于当代摄影艺术作品的价值判断,我们不能窠臼于摄影技术、材质本身,而是要回归到对于当代艺术的价值标准判断上。因此,从当代艺术对当代文明表达的视角出发,当代摄影艺术作品价值的判断同样在于其所要表达的观念质量与智慧高度,即它在对推进当代文明的发展方面有多大的贡献。

王春辰:摄影艺术需具备“通达天下”的社会责任感

王春辰

中央美术学院副教授、美术批评家及策展人

“当代影像”特指那些具有自觉的创作观念、将观念赋予具体形象、强调观念的先锋性、并以摄影媒介呈现的作品,虽然也可以放在大的摄影范畴中,但属于一种非纪实、非“艺术摄影”的观念艺术。

2008年我开始参与到艺术策展,同年3月在环碧堂画廊策划了影像展“史迹•造像”,此后在798百年印象画廊策划了“影像动力学”,在英国伦敦红楼艺术基金会策划了“迷局:中国影像五人展”。当时大家已经关注、讨论中国当代艺术市场的泡沫化问题,而影像艺术在某种意义上具有时代性,和当下生活结合较为紧密,在市场中非学术因素较少。特别是在这个时间段,摄影在中国当代艺术中是相对冷门的,不具备市场性。尽管个别摄影艺术家在国际市场受到关注,有其收藏体系,但是对于更多的艺术家来说,他们的影像作品既没有得到学术关注,更未受到市场关注。因为市场是相对滞后的,特别是中国的艺术市场,较为迟钝。事实上,学术是应该先于市场的,这种“领先”指的是先锋性,应具备对学术的判断,把握时代的变化,而非跟风、炒作。在西方艺术发展过程中,很多新的媒介领域,如影像、行为、装置、包括正在发生的数字、互联网艺术都能得到学术的认可,因为大家知道这是一种趋势,尽管开始做的人并不是很多。

谢海龙《希望工程 ——大眼睛》51x35cm 1991年 华辰供图

中国影像艺术有其自身的发展历程,在20世纪80年代末90年代初已经有艺术家借用影像这种媒介来表达自己的观念、思想,例如1995年,北京“东村”的10位艺术家创作了《为无名山增高一尺》,并且在1999年,该作品参加了第48届威尼斯国际双年展,获得轰动。观念摄影在国际上的发展更早些,60年代已经出现,它讲述的道理最初就是对行为艺术的一种记录。

首先,影像艺术最早是跟行为艺术有关的,它们互相借用,可以说两者是统一的艺术。行为艺术必须有现场,如果没有影像记录,今天我们就看不到行为的发生过程。(当然不排除有艺术家不接受记录,把其行为当做一个概念表现。)艺术行为没有观众不要紧,关键是要有影像记录下来,所以行为摄影的基础还是在行为艺术本身。观念或者行为摄影是一个很重要的艺术门类,国际上很多门类都是以此来表现的。其间的交错,又成为一个新的探索领域。

刘铮 《三界》 37x37cm 1997年 泰康收藏

其次,影像艺术发展与中国先锋艺术发展有密切关系。20世纪80年代,经过了一场巨大的思想变化,生活在这个时代的艺术家强烈地感受到中国社会的反差,从过去的主流意识、官方意识转向个人意识、个人表现。随着和国际交往的愈加密切,艺术家看到当下艺术表现形式的多样化。因中国社会的特殊性,他们愿意直面中国社会,敢于表现、揭示和批判社会的矛盾。所以我们会发现,中国早期的影像作品有着强烈的批判性和反思性,它们以个体的方式介入社会,传递出社会的很多信息。

随着时代的发展,今天中国的影像艺术很多已经不具备这种气质,或者说这样的时代特征慢慢淡化了,包括早期从事先锋影像创作的艺术家现在的作品也失去了先锋性。今天的影像艺术镜头感更强,追求美感、画面感,当然也不排除还有部分艺术家愿意去介入生活中不加修饰、赤裸裸的影像拍摄。

摆拍和摄影的发生有着紧密的关系,摆拍是摄影师根据自己的设想,创设一定的环境,设计一定的情节,让被拍摄者表演,最后由摄影师拍摄完成的过程。摆拍是摄影的一个重要的方法,摆拍源于摄影,但是摆拍要实现某种意义或者说设置的摆拍对象背后要有故事。大量的摆拍作品都是人为设置的场景,这就超越了传统摄影。今天的摄影艺术不是新闻纪实性摄影,艺术家可以创作。在摄影手段的表现中,摆拍是很重要的,但关键在于摆拍的理由是什么,没有理由的摆拍是没有意义的。创作可以有很多种方式,这也是今天的艺术领域无可非议的一个实际现象。只要实现了艺术家的目的或者观念,摆拍是可以成立的,这在全球范围内也是公认的一种方式。对于当代影像疑惑最多的就是,总想以某种意图来浸入作品中,意图成功不成功都是可以讨论的,但都是表达了以影像为媒介的一种表达习惯,这也是人们今天困惑的地方,这个困惑可以使得人们往前探索。

但影像艺术,绝不是众声喧哗,而一定是一种独语。从事影像艺术的艺术家需有强烈的感受,愿意付出牺牲和努力。任何人可以用观念表现一些小情趣,层面不同,艺术家本身的情怀不同,所表现的艺术会产生巨大的差异。艺术家是否具有抱负、大情怀、社会批判性、道义感,关注历史、社会、世界,这些都决定了其作品是否“通达天下”。

到目前为止,中国影像收藏还是一个薄弱环节,很多人对其理解不够,缺乏情感,不认为它是有价值的。目前影像收藏基本以国际市场为主,近年来,国内市场也在慢慢接纳,像华辰拍卖多年来的影像专场就取得了一定的成绩。正常来讲,影像应该成为生活的一部分,成为艺术的一部分,我们只是重视度不够,并且当代影像艺术作品价格不应过高。

荣荣 :建立中国摄影的教育体系

荣荣

中国当代摄影师、三影堂摄影艺术中心创办人&总监

回顾20世纪20年代到30年代,中国摄影非常活跃,当时摄影社团如雨后春笋般涌现,形成了影响深远的南北方摄影家群体。这些摄影团体除举办展览外,对摄影艺术的理论研究也十分重视,编辑出版了各种形式的摄影书刊,中国第一部探讨摄影艺术的著作《半农谈影》就在此时问世。伴随出版业的发展,一些职业或业余摄影者开始翻译、编译刊物,这一时期摄影艺术在中国出现了一片繁荣发展的景象。而目前,当代摄影在中国却处于一种十分尴尬的状态。

1949年之后,摄影基本上以官方宣传为目的,当时大部分人依靠国家体制里的专题和题材,所拍摄的都是服务于社会、服务于大背景的作品,并不是以个人的艺术追求为目的。当时的摄影家基本都在报社工作,相机也为单位所有。直至改革开放以后,艺术家不必依靠体制,而是可以自由创作,这个时候才是创作性艺术品的诞生。中国摄影谈及当代的概念可能只有短短二三十年,相较西方国家或是日本,我们是滞后的,没有形成完善的体系、专业的机构来促进摄影艺术的发展。目前国内市场只是表面繁荣,我们应该反思这种表面的“热”,是否有东西可以沉淀下来。

荣荣 映里 《六里屯》系列 No.5 100x100cm 2003年

事实上,历史遗留的问题很大,现在大家对摄影的态度及价值的判断还没有成熟。在西方,摄影和绘画的地位是对等的,很多当代艺术展览都有摄影作品在场。但是中国摄影一直没有到达这个位置,我们缺乏系统的学术梳理与研究,创作和理论生产都存在很多困难,人才培养和环境不理想,专业摄影策划、批评、出版等各个环节都没有跟上。

在西方当代艺术的进程里,早在100年前很多艺术家就开始用摄影作为艺术媒介去尝试创作,不过他们也只是运用这个摄影媒介而已。在中国,摄影还没完全被开拓出来,很多人对摄影的认识较为欠缺。其实,摄影就是艺术家手中的画笔,摄影这个器材只是一种工具。我们收到的普遍教育是认为摄影只有记录的功能,是纪实的工具,整个教育体系对摄影艺术的认知度并不高,这是一种弊病。对于摄影艺术,我们仍需要一个认知的过程,当今在诸多艺术门类相互跨界融合的趋势下,我们更有必要将摄影置于艺术史的语境中进行学术梳理,研究摄影与绘画、版画以及当代艺术等其他科目门类的相互关系,明晰摄影艺术自身的价值。

荣荣 映里《三影堂系列》 No.19-1 100x100cm

在世界重要的一些美术馆、博物馆中,摄影作品占有非常重要的位置,包括展览、研究、收藏各方面。但是在国内对摄影的关注比较缺乏,很少有高校重视摄影课程,将摄影当做一门独立的艺术进行教学。教育里依然保留很多传统的理论,对于摄影真正触及到大众心灵的深层的价值,这门课程是缺失的。大多情况下,摄影只是服务于其他门类的工具,摄影艺术普遍被认为只是一种技术,而非一门艺术,没有与其他艺术门类如水墨、油画、雕塑板块对等,摄影艺术家与画家的身价也相差甚远。今天,我们需要补课。

早期很多传教士到中国拍摄了大量的影像资料,这些资料绝大部分在国外博物馆被整理和展览,并且保存完善,然而在国内的公共艺术空间里几乎看不到原作。到目前为止没有产生一个代表中国摄影的博物馆,百年间的变迁、历史、人文、地理没有被系统地记录、研究、反思。特别是这几十年来,因为社会的改革,很多艺术家利用摄影这个媒介表达自己的艺术观念,虽然这些作品没有被呈现出来,但是价值不能低估。我们有非常好的摄影家,但得到国际认可的却寥寥无几,在亚洲,摄影艺术领域日本是代表,中国是欠缺的,这与我们自身传播有很大关系。

欧洲专业的摄影画廊大多有上百年的历史,他们为摄影家做研究收集,最后流转到较高的收藏机构,如纽约现代艺术博物馆(MOMA)、蓬皮杜艺术中心等,他们的运营状况良好,而中国的摄影画廊可能连房租都无法保障。此外,国外很多博物馆有专门的摄影资金支持,设立专家委员探讨哪些作品值得收藏。摄影艺术的生态一环套一环,如摄影画廊会带动一个产业,有批评家、策展人、出版商、收藏家等。个体的力量非常有限,三影堂只是一个平台,可以让更多的摄影艺术家来参与、展现,但是如果要真正对公众起到好的教育,国家公共博物馆的作用是非常重要的环节。

今天是读图时代,我们大多都是图盲,经常有人在展览中问我“这是什么意思?”艺术品不是新闻纪录,是艺术家传达思想的灵魂体系,有些图像所蕴含的东西是无法用语言解释的,图像本身有其独特的语言系统,一张图像有时胜过千言万语。

从广义的受众群体看,我们有庞大摄影爱好者群体,而且在应用技术、使用器材方面同样与国际接轨。中国是消费摄影器材的大国,现在国内很多摄影发烧友所使用的硬件器材甚至要好于西方一些摄影艺术家,但他们大多数人所拍出的摄影又极其缺乏艺术性。所以,我们与西方的摄影艺术相比,最大的差异并不是在手段上,真正所欠缺的恐怕是智慧与审美层面上的不足。当代摄影未来肯定会有很好的发展,只是现在还远远没有开始。

(版面、微信编辑:盧奐休)

策划/统筹本刊记者 卢展

随着经济、文化环境的更迭,每个人都开始学着审视周围一切的变化,而摄影技术的出现成为记录这种变化的重要工具,随着摄影媒介的普及,我们开始学会用镜头表达所见、所感甚至所想。从最初以纪实功能为主的摄影,到后来以表达当代观念的摄影艺术出现,摄影的边界在不断拓宽。今天,越来越多的艺术家开始以摄影为媒介进行创作,它不再是传统意义上的黑白、彩色照片,而是更向艺术靠拢,或更还原艺术本身。

近日,北京的当代摄影展览迎来一股小高潮,中国美术馆、中央美术学院美术馆等机构相继推出当代摄影展览专题;随后,2016影像上海艺术博览会(Photo Fair)在沪开幕,这是展会更名(原名“Photo Shanghai”)后的首次亮相,集中呈现了来自15个国家、24个城市的50余家画廊的作品。最终,本届展会吸引2.7万人次观展,并以创下历年销售纪录的成绩收官;另外,8月30日,法国著名摄影师,20世纪50年代首位获准进入中国拍摄的摄影师马克•吕布逝世,由于他与中国的历史渊源,以及在他一生中拍摄了无数中国题材的作品,因此,他的离世引起国内整个摄影行业的追忆,同时也更加深刻的反思摄影艺术的功用价值。

近年来,国内诸多机构和藏家逐渐认识到摄影作为视觉艺术媒介的重要性,对摄影艺术的热情不断升温。本期专题特邀专业学者对中国当代摄影艺术的发展现状与争议问题进行总结、讨论,并呈现摄影艺术品市场一线从业人员的行情解析,希望重新思考、定位摄影在国内艺术生态中的位置以及寻找中国摄影艺术健康发展的关键所在。

学术篇

自第一次鸦片战争之后,摄影术随着殖民者的步伐逐步传入中国,百年间关于摄影的各种艺术语言随着技术的革新而不断更新换代,然而中国摄影在强势的传统艺术面前并未找到合适的立足点,当代摄影与现代艺术的关系远不如想象中融洽。现今,当代摄影正以一种反摄影的形式去模糊与其他艺术之间的界限,愈加强调艺术家的观念。同时,全民数码时代也给摄影艺术带来了更多困扰,究竟怎样的摄影才能称之为“艺术”?我们又该如何看待摄影在艺术史中的位置?如何建立自己的教育体系和话语权?中国当下的摄影艺术,看似欣欣向荣的表征之下,在诸多争议面前又显得问题丛生。

对此,在“学术篇”我们将集合当代艺术批评家、策展人杜曦云,中央美术学院副教授、美术批评家、策展人王春辰及中国当代摄影师、三影堂摄影艺术中心负责人荣荣从多个角度解析国内摄影艺术的争议问题及发展现状。

杜曦云:纪实与观念的互涉及融合

杜曦云

当代艺术批评家、策展人

近些年,我也在策划一些关于当代摄影艺术的展览。就我个人而言,策划这些摄影艺术展,其实际的关注点并非摄影艺术本身,而是因为我所关注的当代艺术问题恰巧有艺术家以摄影的表现形式进行了契合,也正是在此时我和当代摄影艺术有了交集。摄影艺术近些年被关注,实际上很大程度与其市场现状有关,与已熟透的当代艺术市场相比,影像艺术品市场一直未真正发展起来,行业内对其有着一定预期,希望在未来5到10年的时间里将影像艺术品的市场发展起来。

当代艺术的本质是观念艺术,艺术家会根据观念表达的需要选择不同的媒介方式。真正优秀的当代艺术家,并不会把自己限定在某一种艺术媒介的运用,他们往往都是多面手,能够驾驭多样的艺术媒材。在媒体时代,当代艺术尽可能高效地传播是其发展的内在需求。从摄影术发明,到今天移动互联网的时代,摄影或影像实际上是最有效的传播工具之一,几乎所有优秀的当代艺术家都曾在自己的创作中选择摄影或影像的表达方式,摄影是当代艺术中非常重要的一种表达媒介。

从中国当代艺术的发展历程去看摄影艺术,我们会发现两者有着密切联系。20世纪70年代末,当代艺术领域出现了“星星美展”,摄影方面则出现了“四月影会”,这些文化艺术团体几乎是同时出现的。80年代的摄影主要以纯粹的纪实摄影为主,今天流传下来很多记录当时当代艺术的纪实摄影,而这些摄影作品在一定意义上成为中国当代艺术的重要组成部分。90年代以来,国内艺术家进一步了解到西方摄影在当代艺术中的功用价值,因此国内也随之出现了专门以摄影为媒介的观念艺术作品,“摆拍”的观念摄影形式在此时形成。

当下,移动互联网时代的来临以及智能手机的普及,在某种意义上使得人人都可以是摄影师,而这也给未来当代摄影艺术的发展带来巨大挑战。在国内摄影艺术的发展过程中,纪实摄影与当代观念摄影之间产生过争论。对此,我曾撰写《观念摄影与纪实摄影的互涉》一文来详细解析两者之间的关系。事实上,摄影的客观性与观念性之间,是一种辩证的张力关系。纪实摄影与观念摄影的真正区别,在于客观性与观念性在作品中孰轻孰重的区别。以记录、见证客观现实为主要目的,以现场实拍而非刻意伪造或后期加工的方式拍摄的照片,属于纪实摄影。而以多种手段进行大量后期增删、拼贴后面目全非的,或貌似纪实其实似是而非的,严格意义上都应属于“图像”的范畴而非“摄影”。

在这种界定下可以发觉,对“摄影”和“观念摄影”进行准确而令人信服的鉴定是艰难的。而在宽泛意义上,只要是以相纸输出的图像,人们往往都称其为摄影。观念摄影实质上是以摄影为媒介的观念艺术,是观念艺术对摄影的利用和转化。观念艺术首先是一种非常开放的创作方法论,它不拘泥于媒介、手法或样态,并且强调它们的开放性、多义性和语境论。因此,与纪实摄影相比,观念摄影的重心由记录、见证客观现实,转移到了传达创作者对于特定问题领域的个人观念。对观念摄影的作者而言,只是因为摄影更适合表达他的观念,才选择了摄影这一媒介,他真正看重的,是自己的观念的外化,虽然作品有时以摄影或纪实摄影的样态出现。

张大力 《松树》 亚麻布蓝晒 100×146cm 2016年

与以往常见的创作方式相比,国内当下不少观念艺术家的摄影作品,往往含有大量的纪实因素,以致其形态类似纪实摄影,或者干脆亦可纳入纪实摄影的范畴。他们之所以选择类似纪实摄影的方式,是因为这与当下中国的社会、文化状况的独特性以及观念摄影出现的问题等都存在关系。中国的观念摄影从20世纪90年代初期用摄影来记录艺术家们的行为、装置等观念作品,发展到主动地以摄影为最终呈现形态,以及生发出以“摆拍”为主的创作方式。这些创作方式可以摆脱摄影对客观物象的依赖,以导演、造景等来顺畅地传达观念,但它也常常因为艺术家与社会现场的隔绝而囿于个人的狭隘视野和有限的想像力之中。在当代艺术范畴中的观念艺术,以对社会、文化问题的关注、介入、批判为主旨,以揭示和反对各种层面的异化为动力,而不是无方向的智力炫耀和无关痛痒的思维游戏。但如今已成滥觞之势的观念摄影,充斥的是浅薄情绪的宣泄和低智性的玩味,不少艺术家醉心于此而对更为严峻、急迫的问题领域无心或无力介入。更有甚者,随着观念艺术获得市场的肯定,一些以风情摄影起家的摄影师也模仿观念摄影的既有模式,以其更为精湛而讨巧的摄影技巧浑水摸鱼;商业广告界则借用观念摄影的手法,貌似先锋、刺激受众的商品购买欲……这些“观念摄影”都流于取貌遗神,以观念之名行媚俗与贫乏之实。

观念艺术家力求精准而深切地关注和把握现实状况,并在此基础上进行个人化的思考。于是,拿起相机,吸取纪实摄影的手法,利用摄影可以快捷而实证地记录客观现实的丰富细节的特性,将这些客观物像纳入个人化的观念结构之中,成为观念艺术家的选择。这既是对以往观念摄影弊病的修正,又因其具有纪实摄影的形态或成分,从而具有了纪实摄影的见证性、记录性、文献性功能。这种纪实摄影与观念摄影的互涉,达到了纪实性与观念性之间的平衡与兼顾。这种摄影观念,在知名的德国艺术家贝歇夫妇拍摄工业建筑的作品中体现得非常明显。他们之后的艺术家,将这种摄影观念进一步延伸,如安德列•古斯基、托马斯•鲁夫、托马斯•斯特鲁斯,以及近年来拍摄中国景观的爱德华•伯丁斯基等。在中国艺术家中,刘铮的《国人》,罗永进的《新民居》,宋永平的《我的父母》,邵逸农和慕辰拍摄的礼堂和教堂系列,缪晓春、渠岩、金江波等艺术家的摄影都是这种拍摄手法的体现。

郎静山 《狮子》 银盐纸基 31.5×20.6cm 20世纪30年代 泰康收藏

纪实摄影与观念摄影的互涉,使两者之间的界线开始模糊,但究其实,主要是观念摄影吸取了纪实摄影的优势,在发现、见证客观现实的基础上传达自己的观念,提出特定的问题和看法甚至解决方案,它因见证性而动人,但更因显现了作者的观念而发人深思。而且在当代艺术的范畴里,形态学上的划分已经不重要,最重要的是文化批判方面的主体意识、当代意识。观念与否或纪实与否是第二位的,甚至语言的新颖与陈旧也是第二位的,重要的是一种语言相对于特定文化问题而言的契合度。

那么,如何看待摄影在艺术史中的位置?该问题的前提是摄影史隶属于艺术史,如果以此思维逻辑去看,艺术史又属于怎样的范畴,它必然是框定在人类文明史当中。我想如果只是站在摄影抑或艺术史的内部单独去审视,都无法全面、准确地去认知它们,当我们不把视线聚焦在摄影史或艺术史本身,而是从人类文明史的角度去关注当下中国正在发生的这段历史的价值及问题时,再回头关注艺术史或摄影史,我想我们的头脑思绪会更清晰。包括对于当代摄影艺术作品的价值判断,我们不能窠臼于摄影技术、材质本身,而是要回归到对于当代艺术的价值标准判断上。因此,从当代艺术对当代文明表达的视角出发,当代摄影艺术作品价值的判断同样在于其所要表达的观念质量与智慧高度,即它在对推进当代文明的发展方面有多大的贡献。

王春辰:摄影艺术需具备“通达天下”的社会责任感

王春辰

中央美术学院副教授、美术批评家及策展人

“当代影像”特指那些具有自觉的创作观念、将观念赋予具体形象、强调观念的先锋性、并以摄影媒介呈现的作品,虽然也可以放在大的摄影范畴中,但属于一种非纪实、非“艺术摄影”的观念艺术。

2008年我开始参与到艺术策展,同年3月在环碧堂画廊策划了影像展“史迹•造像”,此后在798百年印象画廊策划了“影像动力学”,在英国伦敦红楼艺术基金会策划了“迷局:中国影像五人展”。当时大家已经关注、讨论中国当代艺术市场的泡沫化问题,而影像艺术在某种意义上具有时代性,和当下生活结合较为紧密,在市场中非学术因素较少。特别是在这个时间段,摄影在中国当代艺术中是相对冷门的,不具备市场性。尽管个别摄影艺术家在国际市场受到关注,有其收藏体系,但是对于更多的艺术家来说,他们的影像作品既没有得到学术关注,更未受到市场关注。因为市场是相对滞后的,特别是中国的艺术市场,较为迟钝。事实上,学术是应该先于市场的,这种“领先”指的是先锋性,应具备对学术的判断,把握时代的变化,而非跟风、炒作。在西方艺术发展过程中,很多新的媒介领域,如影像、行为、装置、包括正在发生的数字、互联网艺术都能得到学术的认可,因为大家知道这是一种趋势,尽管开始做的人并不是很多。

谢海龙《希望工程 ——大眼睛》51x35cm 1991年 华辰供图

中国影像艺术有其自身的发展历程,在20世纪80年代末90年代初已经有艺术家借用影像这种媒介来表达自己的观念、思想,例如1995年,北京“东村”的10位艺术家创作了《为无名山增高一尺》,并且在1999年,该作品参加了第48届威尼斯国际双年展,获得轰动。观念摄影在国际上的发展更早些,60年代已经出现,它讲述的道理最初就是对行为艺术的一种记录。

首先,影像艺术最早是跟行为艺术有关的,它们互相借用,可以说两者是统一的艺术。行为艺术必须有现场,如果没有影像记录,今天我们就看不到行为的发生过程。(当然不排除有艺术家不接受记录,把其行为当做一个概念表现。)艺术行为没有观众不要紧,关键是要有影像记录下来,所以行为摄影的基础还是在行为艺术本身。观念或者行为摄影是一个很重要的艺术门类,国际上很多门类都是以此来表现的。其间的交错,又成为一个新的探索领域。

刘铮 《三界》 37x37cm 1997年 泰康收藏

其次,影像艺术发展与中国先锋艺术发展有密切关系。20世纪80年代,经过了一场巨大的思想变化,生活在这个时代的艺术家强烈地感受到中国社会的反差,从过去的主流意识、官方意识转向个人意识、个人表现。随着和国际交往的愈加密切,艺术家看到当下艺术表现形式的多样化。因中国社会的特殊性,他们愿意直面中国社会,敢于表现、揭示和批判社会的矛盾。所以我们会发现,中国早期的影像作品有着强烈的批判性和反思性,它们以个体的方式介入社会,传递出社会的很多信息。

随着时代的发展,今天中国的影像艺术很多已经不具备这种气质,或者说这样的时代特征慢慢淡化了,包括早期从事先锋影像创作的艺术家现在的作品也失去了先锋性。今天的影像艺术镜头感更强,追求美感、画面感,当然也不排除还有部分艺术家愿意去介入生活中不加修饰、赤裸裸的影像拍摄。

摆拍和摄影的发生有着紧密的关系,摆拍是摄影师根据自己的设想,创设一定的环境,设计一定的情节,让被拍摄者表演,最后由摄影师拍摄完成的过程。摆拍是摄影的一个重要的方法,摆拍源于摄影,但是摆拍要实现某种意义或者说设置的摆拍对象背后要有故事。大量的摆拍作品都是人为设置的场景,这就超越了传统摄影。今天的摄影艺术不是新闻纪实性摄影,艺术家可以创作。在摄影手段的表现中,摆拍是很重要的,但关键在于摆拍的理由是什么,没有理由的摆拍是没有意义的。创作可以有很多种方式,这也是今天的艺术领域无可非议的一个实际现象。只要实现了艺术家的目的或者观念,摆拍是可以成立的,这在全球范围内也是公认的一种方式。对于当代影像疑惑最多的就是,总想以某种意图来浸入作品中,意图成功不成功都是可以讨论的,但都是表达了以影像为媒介的一种表达习惯,这也是人们今天困惑的地方,这个困惑可以使得人们往前探索。

但影像艺术,绝不是众声喧哗,而一定是一种独语。从事影像艺术的艺术家需有强烈的感受,愿意付出牺牲和努力。任何人可以用观念表现一些小情趣,层面不同,艺术家本身的情怀不同,所表现的艺术会产生巨大的差异。艺术家是否具有抱负、大情怀、社会批判性、道义感,关注历史、社会、世界,这些都决定了其作品是否“通达天下”。

到目前为止,中国影像收藏还是一个薄弱环节,很多人对其理解不够,缺乏情感,不认为它是有价值的。目前影像收藏基本以国际市场为主,近年来,国内市场也在慢慢接纳,像华辰拍卖多年来的影像专场就取得了一定的成绩。正常来讲,影像应该成为生活的一部分,成为艺术的一部分,我们只是重视度不够,并且当代影像艺术作品价格不应过高。

荣荣 :建立中国摄影的教育体系

荣荣

中国当代摄影师、三影堂摄影艺术中心创办人&总监

回顾20世纪20年代到30年代,中国摄影非常活跃,当时摄影社团如雨后春笋般涌现,形成了影响深远的南北方摄影家群体。这些摄影团体除举办展览外,对摄影艺术的理论研究也十分重视,编辑出版了各种形式的摄影书刊,中国第一部探讨摄影艺术的著作《半农谈影》就在此时问世。伴随出版业的发展,一些职业或业余摄影者开始翻译、编译刊物,这一时期摄影艺术在中国出现了一片繁荣发展的景象。而目前,当代摄影在中国却处于一种十分尴尬的状态。

1949年之后,摄影基本上以官方宣传为目的,当时大部分人依靠国家体制里的专题和题材,所拍摄的都是服务于社会、服务于大背景的作品,并不是以个人的艺术追求为目的。当时的摄影家基本都在报社工作,相机也为单位所有。直至改革开放以后,艺术家不必依靠体制,而是可以自由创作,这个时候才是创作性艺术品的诞生。中国摄影谈及当代的概念可能只有短短二三十年,相较西方国家或是日本,我们是滞后的,没有形成完善的体系、专业的机构来促进摄影艺术的发展。目前国内市场只是表面繁荣,我们应该反思这种表面的“热”,是否有东西可以沉淀下来。

荣荣 映里 《六里屯》系列 No.5 100x100cm 2003年

事实上,历史遗留的问题很大,现在大家对摄影的态度及价值的判断还没有成熟。在西方,摄影和绘画的地位是对等的,很多当代艺术展览都有摄影作品在场。但是中国摄影一直没有到达这个位置,我们缺乏系统的学术梳理与研究,创作和理论生产都存在很多困难,人才培养和环境不理想,专业摄影策划、批评、出版等各个环节都没有跟上。

在西方当代艺术的进程里,早在100年前很多艺术家就开始用摄影作为艺术媒介去尝试创作,不过他们也只是运用这个摄影媒介而已。在中国,摄影还没完全被开拓出来,很多人对摄影的认识较为欠缺。其实,摄影就是艺术家手中的画笔,摄影这个器材只是一种工具。我们收到的普遍教育是认为摄影只有记录的功能,是纪实的工具,整个教育体系对摄影艺术的认知度并不高,这是一种弊病。对于摄影艺术,我们仍需要一个认知的过程,当今在诸多艺术门类相互跨界融合的趋势下,我们更有必要将摄影置于艺术史的语境中进行学术梳理,研究摄影与绘画、版画以及当代艺术等其他科目门类的相互关系,明晰摄影艺术自身的价值。

荣荣 映里《三影堂系列》 No.19-1 100x100cm

在世界重要的一些美术馆、博物馆中,摄影作品占有非常重要的位置,包括展览、研究、收藏各方面。但是在国内对摄影的关注比较缺乏,很少有高校重视摄影课程,将摄影当做一门独立的艺术进行教学。教育里依然保留很多传统的理论,对于摄影真正触及到大众心灵的深层的价值,这门课程是缺失的。大多情况下,摄影只是服务于其他门类的工具,摄影艺术普遍被认为只是一种技术,而非一门艺术,没有与其他艺术门类如水墨、油画、雕塑板块对等,摄影艺术家与画家的身价也相差甚远。今天,我们需要补课。

早期很多传教士到中国拍摄了大量的影像资料,这些资料绝大部分在国外博物馆被整理和展览,并且保存完善,然而在国内的公共艺术空间里几乎看不到原作。到目前为止没有产生一个代表中国摄影的博物馆,百年间的变迁、历史、人文、地理没有被系统地记录、研究、反思。特别是这几十年来,因为社会的改革,很多艺术家利用摄影这个媒介表达自己的艺术观念,虽然这些作品没有被呈现出来,但是价值不能低估。我们有非常好的摄影家,但得到国际认可的却寥寥无几,在亚洲,摄影艺术领域日本是代表,中国是欠缺的,这与我们自身传播有很大关系。

欧洲专业的摄影画廊大多有上百年的历史,他们为摄影家做研究收集,最后流转到较高的收藏机构,如纽约现代艺术博物馆(MOMA)、蓬皮杜艺术中心等,他们的运营状况良好,而中国的摄影画廊可能连房租都无法保障。此外,国外很多博物馆有专门的摄影资金支持,设立专家委员探讨哪些作品值得收藏。摄影艺术的生态一环套一环,如摄影画廊会带动一个产业,有批评家、策展人、出版商、收藏家等。个体的力量非常有限,三影堂只是一个平台,可以让更多的摄影艺术家来参与、展现,但是如果要真正对公众起到好的教育,国家公共博物馆的作用是非常重要的环节。

今天是读图时代,我们大多都是图盲,经常有人在展览中问我“这是什么意思?”艺术品不是新闻纪录,是艺术家传达思想的灵魂体系,有些图像所蕴含的东西是无法用语言解释的,图像本身有其独特的语言系统,一张图像有时胜过千言万语。

从广义的受众群体看,我们有庞大摄影爱好者群体,而且在应用技术、使用器材方面同样与国际接轨。中国是消费摄影器材的大国,现在国内很多摄影发烧友所使用的硬件器材甚至要好于西方一些摄影艺术家,但他们大多数人所拍出的摄影又极其缺乏艺术性。所以,我们与西方的摄影艺术相比,最大的差异并不是在手段上,真正所欠缺的恐怕是智慧与审美层面上的不足。当代摄影未来肯定会有很好的发展,只是现在还远远没有开始。

(版面、微信编辑:盧奐休)