华辰2016春拍丨中国油画的发迹—清代老油画

2016-05-04 10:28

北京华辰2016年春季拍卖会

现当代艺术专场

预展时间:2016年5月11-12日

拍卖时间:2015年5月13日下午4时

拍卖地点:北京伯豪瑞廷酒店

油画从西方传入中国的时间,大致可追溯到十六世纪中叶。史载明代万历二十八年(1600年)意大利传教士利玛窦曾以天主、圣母像进献中国皇帝,其他传教士也以绘画作为传教的工具,油画由此传入中国。西洋画的技法也逐步影响到中国画坛,如明代末年闽、粤等沿海地区便产生了汲取西方写生技法的所谓“江南派”的中国山水画。至清代康熙、雍正、乾隆年间,相继又有大批西方耶稣会传教士来华,其中意大利人郎世宁曾任清廷画师达五十年之久,他们都播下了油画的“种子”。1840年鸦片战争打开了中国封闭的大门,从个通商口岸舶来洋货的同时,也输入了西洋画及油画印刷品,并在广州、厦门、上海等地开设画馆、画坊,临摹、制作、销售西洋画。

因此包含了画法参照、材料引用和样式移植的文化交流过程,形成了一种有特定历史及文化意义的艺术作品。也造就了中国最早的油画家,赢得了中国皇室和民间对西画的艺术赞助和传播。主要体现在北方的清宫油画、南方的外销油画之中。

1105

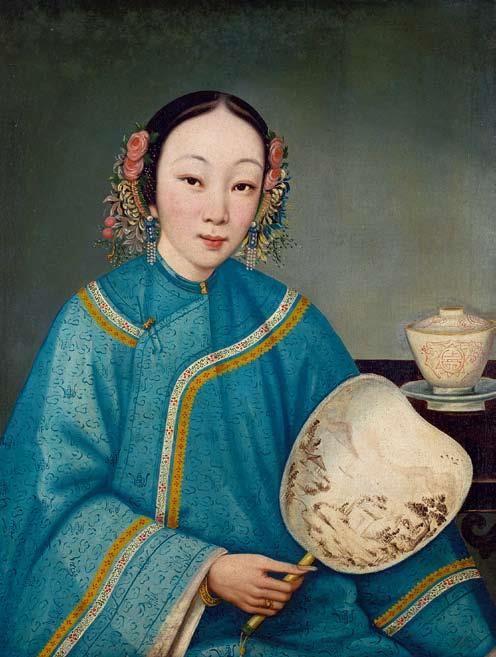

佚名 执扇仕女图

清

布面 油画

说明:作品附红木老框

58×45cm. 22.83×17.72in

1106

佚名 执书仕女

清

布面 油画

58×43cm. 22.83×16.92in.

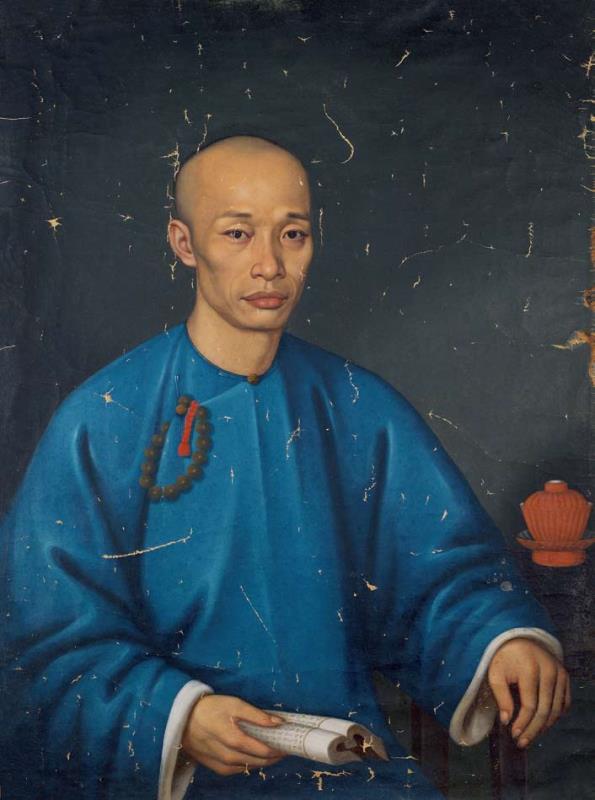

清宫油画在清朝内务府的档案中,关于皇帝指派他们绘制 “油画脸像”的记载多处可见。在这些传教士画家的影响下,培养出一批油画技法与线画法结合,并且使用焦点透视作画的画家。他们集中于透视和明暗画法的变通,适应清宫“古格”和“雅赏”的需要,以此显现清宫油画折衷主义色彩的画法之变。创作手法通常是人物用西法,背景用中法;面部塑造采用正面光源,以减轻明暗度的差别,使光线和体积原则有所减弱等方法。 这样,西画的发展完全被约束在宫廷之内,无法自由向外传播。本场上拍的《书生像》就是典型的代表作品,符合上述清宫油画的表现技法。与宫廷西洋画相比,清代广州外销画则是根据民间的商业要求而发展,向外传播(从广州传到香港、上海等地),其影响远比宫廷西洋画要深远。

1109

佚名 一介书生

清

布面 油画

80×58cm. 31.50×22.83in.

这幅清代佚名所作的《一介书生》是不可多得的一件肖像定制油画,画面采用焦点透视作画,面部塑造采用正面光源,使人物体积感有所减弱,以适应 “古格”和“雅赏”的需要。画面中的中年男子手执书卷,神色平静。湖蓝色的衣服盘扣处挂有一串“十八子”,反映出画面的主人公平日好文玩雅赏之兴致,应为官宦人家公子的日常扮相。画家对人物神态的体查细致入微,艺术表现力毫不逊色。

外销油画

19世纪上半期,随着耶稣会的解散和乾隆朝代的过去,传教士在中国的活动及其影响日见式微,其宗教势力影响的范围已经逐渐进入低谷。在这时期的来华者行列中,出现了诸多非传教士身份的外籍人士,他们通过多种非宗教或官方的途径来到中国,带来了欧洲绘画的复制品,这使得宫廷以外的普通中国人也一开眼界,有些精美的印刷品曾使中国画家大为激动,并成为他们学习油画的起由。在18世纪下半叶到19世纪中叶,由于特定的外贸通商的环境和形势,形成了以广州十三行为代表的外销画现象。

所谓的中国外销画,通常具备两个要素:一、由中国画师绘制而专供输出国外市场,通常是销往欧洲,后也及于美国;二、在绘制时不同程度地采用西洋绘画的技法,包括透视法、色彩晕染、形式和材料。显然,这种外销画既有别于传统的中国画,一般说来又不同于地道的西洋画。并且题材类型极其广泛,家庭生活、历史故事、农业生产、手工制作、衣食住行、商业贸易、士农工商、三教九流、游艺娱乐、婚丧嫁娶、山川海港、花鸟鱼虫,无不囊括其中。由于他们的作品极富特色,受到了外国来华人士的欢迎。这些外销油画则主要销往欧洲,后也及至美国。这样就使得清代外销油画目前主要被欧美的公私藏家收藏。

1110

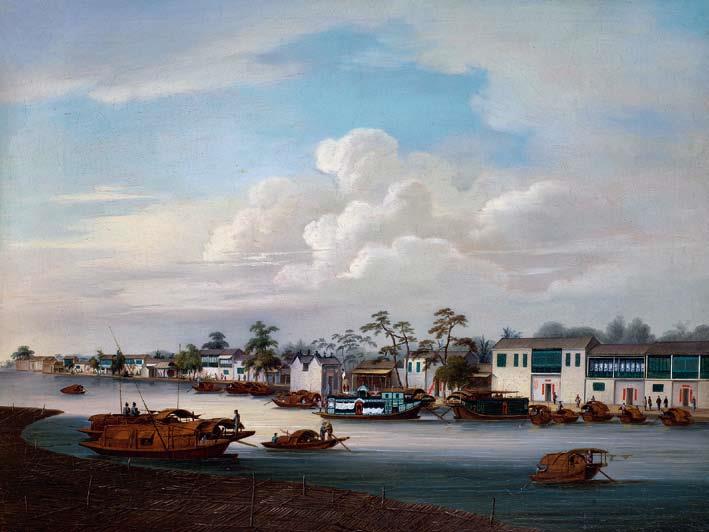

佚名 广州珠江岸景

清

布面 油画

来源:原藏家得自英国佳士得拍卖行

59×46cm. 23.23×18.11in

1110参考照片:沙基大街东口 1880年代摄制

北京大学文化产业研究院副研究员马健在《现代营销》2012(4)月刊中也提到“清代外销油画可谓是融国画与洋画、历史与艺术、高雅与通俗于一体的独特历史画卷,对中国美术史、美术交流史、清代社会史、清代风俗史的研究具有非常重要的价值,是当之无愧的‘美术之外的美术,历史之外的历史’。”这张描绘广州的早期外销画透视准确,画面精细,构图颇有意境。从周边景观以及河道的宽度来看应为19世纪早期的沙面北部风景,此时战争还未降临。1858年第二次鸦片战争,英法联军占领广州,他们看中了沙面这面对白鹅潭、进可攻、退可逃的有利地形,最终使那名不见经传的小岛成为广州重要商埠。而此幅画面更多的是未被战争侵犯过得安静优美的风景,作者通过精妙的局部表现,描绘了清末广州特色的船只、房屋等各种历史细节,具有相当的史料价值与艺术价值。

历史价值

外销油画大都以清末社会风貌和民间生活为题材,形象地再现了当时的风土人情。例如此次上拍的《松竹梅兰》、《玉在雨荫中》等皆以达官贵人家庭生活入画,不仅描绘出了达官显贵的业余生活,而且记录了当时贵族阶层服饰、家具、室内装饰、庭院园林等生活图景。为了迎合了当时来华的西方人的口味,虽然不可避免地带有西方人的猎奇色彩,但依然是研究清末民俗的重要资料。

《广州珠江岸景》、《上海黄浦江开埠全景图》这两件作品则记录了地域建筑,为研究建筑更迭历史提供佐证。正如广州博物馆馆长程存洁研究员所说,清代外销画是“十分难得的反映广州口岸社会风情的珍贵图像资料,极大地补充了中国传统官修史书和文人笔记文献记载之不足”,应该充分肯定外销画“在中西文化交流史和社会史中的地位”。北京大学文化产业研究院副研究员马健在《现代营销》2012(4)月刊中也提到“清代外销油画可谓是融国画与洋画、历史与艺术、高雅与通俗于一体的独特历史画卷,对中国美术史、美术交流史、清代社会史、清代风俗史的研究具有非常重要的价值,是当之无愧的‘美术之外的美术,历史之外的历史’。”

1101

佚名 玉在雨荫中

清

布面 油画

来源:原藏家得自德国纳高拍卖行

46×60cm. 18.11×23.62in.

1102

佚名 松竹梅兰

清

布面 油画

46×50cm. 18.11×19.69in

由于中国画家学习油画只能通过在这时期的非宗教或官方的途径来到中国的外籍人士带来的欧洲绘画的复制品或印刷品,因而画面中对人物形象的描绘可以看出西方绘画的影子,但是这些油画也不是一味地模仿,而是在取法西洋画技法的同时,融入了中国画的特点,中西结合,自成一家。 《玉在雨荫中》描绘的是青年男女在自家院落中弹琴吹笛休闲娱乐的场景,画面采用了西方绘画中焦点透视的方法,生动形象的体现在凉亭及回廊的描绘刻画上。人物的着色也开始出现明暗对比和光影处理。画中的女眷,凤眼、柳叶眉、樱桃小嘴、窄溜肩,配上时髦的发饰和服装,流露出浓厚的东方情调。远景中景近景刻画层次分明,可见受西洋画影响极深。 《松竹梅兰》描绘的是男女闲时玩纸牌的场景,人物面部表情祥和,其中悬挂的花卉作品引人注目,体现当时人们的收藏审美趣味。屋顶横梁处绘有中国传统装饰画并题字“松竹梅兰”而由此得名。就人物面部描绘情况来看,很有可能是一名外籍画师所绘。

艺术价值

“广州的职业画师们,以西画的材料,和稚嫩的西画技法,描绘东方古国的风情。这些中西混合的画有一种独特的魅力。”独特的外销贸易文化情境,使得他们之间发生的西画东渐史实,与清廷中郎世宁与其他宫廷画家所处的“清宫古格”的氛围是截然不同的。 19世纪30年代以后,随着钱纳利(Chinnecy)等欧洲画家来华传授西洋画技法,外销画家的整体水平得以显著提高。最重要的外销画家关乔昌(即蓝阁、林呱)就是钱纳利的门下高足,他可能还是最早在欧美展出作品的中国画家。钱纳利和关乔昌,构成了外销画时期东西方画家群的代表。他们在画法参照的实践基础上,进一步深入到视觉媒介材料的规范和拓展,形成了纸本水彩、水粉、玻璃和油画等多种材料引用的格局,由此开拓了中国文化对于异质绘画的接受层面。刘海粟也评论道,“蓝阁一生创作了极为出色的油画,至今仍为香港和广东的画家所临摹,倘若他生活在除去中国以外的任何国度,都会成为一个新画派的奠基人。”尽管这个判断只是一种推测,但也足以表明关乔昌等中国早期杰出油画家作品的艺术价值所在。事实上,多数外销画家及画工“他们原来真实的中文姓名,大多没有留传下来,后人所知道的只是他们制作外销画时的英文名字的音译”。因此,由于“林呱”这些“无名”画家的画法和材料方面的多种学习和尝试,以及他们与钱纳利之间神秘的“传播”关系,外销油画构成了继清宫油画之后,中国早期油画的又一个重要现象,具备一定的艺术价值。

1111

佚名 上海黄浦江开埠全景图

清

布面 油画

来源:原藏家得自英国佳士得拍卖行

44×58cm. 17.32×22.83in.

1111参考照片:苏州河北岸风景 1870年代拍摄

作为1842年《南京条约》的通商口岸之一,上海最鼎盛时期他的重要性与规模均远超其他口岸。上海是一个集工业、金融、商业为一体的,在十九世纪的中后期近一半的对外贸易都要经过上海,使得上海在清末逐步成为一个国家化的大都市。西方人对这片富饶且充满活力的土地充满好奇,在十九世纪非常多的本土画家以上海的繁荣为蓝本绘制油画,使得这一东方形象得以广泛传播。此幅油画绘制于19世纪70年代,画面为自南向北拍摄的苏州河北岸的国际租界区,自左向右我们可以依次看到,苏州河商船客船鳞次栉比,河畔美国、荷兰、俄罗斯、丹麦等国家的领事馆林立,从已经建起的俄国大使馆我们可以判断,此幅油画大约绘制于1870年代中期。《上海黄浦江开埠全景图》十分清晰的记录了地域建筑相应历史时期的完整面貌,为研究建筑更迭历史提供佐证。同时也记录了当时黄浦江岸边商埠贸易情况。正如广州博物馆馆长程存洁研究员所说,清代外销画是“十分难得的反映社会风情的珍贵图像资料,极大地补充了中国传统官修史书和文人笔记文献记载之不足”。

市场价值

事实上,无论是从学术研究来看,还是就系统收藏而言,西方学者和收藏机构都占得了先机。从某种意义上讲,西方人由于社会背景的优势,对清代外销油画的认识远比中国人系统和深入。作为中国油画史的重要组成部分,清代外销油画的价值目前尚未受到国内学者和公私藏家的足够重视。与国人对中国当代艺术的市场认知相比,清代外销油画更是显得备受冷落。然而,随着中国学者对清代外销油画研究的不断深入和相关主题展览的不断举办,人们对清代外销油画必然会有新的认识。就目前的情况而言,不管是普通画工的批量复制作品,还是著名画家的创作型精品,都存在价值被整体低估的状况,这正是清代外销油画所具有的潜在价值。

在上一场拍卖我们选取了非常具有代表性的十二件作品,其中包含了宫廷油画及外销油画,取得了不错的反响,得到了藏家的支持和认可。继而我们在本场拍卖开篇,选择了十一件清代老油画,这些油画多以外销油画为主,仕女、风俗作品参半,希望广大藏家能够喜欢。

业务咨询:(86-10)8391 5366转现当代艺术部

说明:该板块标的源自藏家十余年珍藏。

华辰2016年春季拍卖会

预展:2016年5月11日 上午10时至下午9时

2016年5月12日 上午9时至下午7时

拍卖:2016年5月13日

预展及拍卖地点:北京伯豪瑞廷酒店 五层(北京市朝阳区光华路15号)

拍卖会场次:2016年5月13日(星期五)A厅

影像 上午10时

中国书画一、二 下午2 时

2016年5月13日(星期五)B厅

瓷器玉器工艺品 下午2时

现当代艺术 下午4 时