华辰2018年秋季拍卖会

2018-10-18 15:16

北京华辰2018 秋季拍卖会将于11 月17 日至18 日在北京伯豪瑞廷酒店举行预展,19、20日拍卖。

此次秋拍,华辰依然为您奉上中国书画、瓷器玉器工艺品、现当代艺术及影像四个门类的千余件艺术品与大家共赏。

中国书画

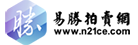

朱耷(八大山人)(1626-1705)

菊

126×33cm. 约3.74平尺

本幅八大山人《菊花》为张大千旧藏,民国装裱,张大千题签:“八大山人画菊无上妙品。香翰屏先生所贻,大千之宝。”可知此作为国民党著名将领香翰屏收藏后赠与张大千的,此轴另附布面函套,上题“八大山人画菊”,依字迹风格判断亦是张大千所题。

八大山人为明宗室后裔,一生经历坎坷离奇,明亡后数十年间过着一种似颠非颠,似醉非醉的非正常人生活,这也可以从他前期恣肆狷介的艺术风格看出。在八大山人的最后二十年间,他的思想逐渐发生变化,“他由不与新朝同列的志节,转化为对高洁灵魂的追求;对故国的思念转为对人生命运的思考”,正因如此,其作品风格更趋向宁静幽深。在八大晚年作品中,我们看到不少他将独立的事物进行提炼单独描绘的作品,并在作品中大量留白,将一条鱼、一朵花作为具有独立人格的对象。

此件八大山人《菊花》作于壬申(1692年),为八大晚年作品。通篇在偌大的长幅中间仅绘秋菊一枝,朝向不同的菊花三朵,用笔率意灵动,依靠墨色干湿浓淡表现菊花形态,着墨不多,却将菊花的冷峻和野逸之气表现得淋漓尽致,题款书法线条美感与画作如出一辙,整幅作品显得宁静祥和。八大山人晚年不止一次画菊,应该说他对菊花有着特殊的感情。菊花是中国传统的名花,也是花中“四君子”之一,从屈原到陶渊明及后代文人,菊花被当作文人寄托个人理想与情怀的对象反复吟颂,也使菊花在中国传统文化中富有了独特的象征意义。而在绘画中,历代画家尤其是文人画家皆喜画菊,在他们笔下,菊花已不再是普通的自然之花,而是君子之花、隐逸之花,有着独特的寄寓意义。晚年的八大将他的遗民情怀,转化为清净精神的追求和生命本体的思索。在这里菊花不仅象征他仅仅是一个隐士,而是作为一个隐士他仍保有一种积极的生命状态,这种状态反映在他对一花一草,一虫一鱼的关注之中。这时候的八大山人不再狂怪冷漠,转而显得质朴清新,其作品与读者距离也显得越来越近,这些特点可以从本幅《菊花》之中反映出来。

齐白石(1864-1957)

荷花鸳鸯

102×34cm. 约3.12平尺

齐白石(1864-1957)

菊花草虫

148×82cm. 约10.92平尺

瓷器玉器工艺品

清雍正 柠檬黄釉莲形大盘

尺寸: D 29cm

款识:“大清雍正年制”六字二行楷书款

出版:佳士得香港2001秋Lot.803

北京华辰2004秋Lot.1259

《故宫博物院第8卷 清の陶磁》,页33,图25

此雍正柠檬黄莲型盘从制胎、造型到烧釉,无不精绝。此盘形制硕大,莲花刻制逼真,黄釉温润淡雅,娇好无瑕,叫人不忍触手。类似器型迄今只见两例,且以此件最靓。有专家称:“存世之雍正柠檬黄,以此件为最。”实不为过也!

莲花在汉族文化及佛教文化中都占有重要地位。汉文学作品中从来不乏文人士子对莲花之钟爱的表达。其中宋周敦颐《爱莲说》中: “予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观而不可亵玩焉……莲,花之君子者也”的金句更是家喻户晓。又因“青莲”与“清廉”谐音,便更被世人用作比喻品格高洁之士。佛教在汉代开始从印度传人中国,缘其地多产青莲,遂有唐玄奘《大唐西域记·旦叉始罗国》中: “掬除洒扫,涂香散花。更采青莲,重布其地。恶疾除愈,形貌增妍。身出名香,青莲同馥。”南梁江淹《莲花赋》日: “发青莲于王宫,验奇花于陆地。”胡之骥注: “观音大士生干王宫,坐青莲花上。”可知此后之“青莲”大多与佛陀、菩萨有关。北魏后,佛教造像开始迅速遍及中原,而其多以莲台寓言出世。如在佛教造像体系中,佛、佛母、菩萨及出世间护法皆莲座,而罗汉、世间护法等由于未脱轮回,皆不设莲座。又因青莲花开青白分明,后常用于指代佛眼,如北周庾信《秦州天水郡麦积崖佛龛铭序》中有句: “从容满月,照耀青莲。” 倪瑶注: “《维摩经》日: ‘目净修广如青莲。”可见佛学文化中这一寓意旧已为汉文化所接受,所以,礼佛之器多取莲纹。

瓷器中的黄釉是一种低温铁黄釉,因黄与“皇”同音,黄釉自明初创烧,就成为黄色成为皇家至尊之色,是皇家控制最为严格的釉色之一,明清两代黄釉瓷器只有皇家才能使用。黄釉创烧于明初景德镇官窑,明时以弘治年间所烧“娇黄”最好。清康熙晚期,内务府珐琅作引进锑黄釉,用于珐琅彩瓷的烧造。因其淡雅可人,深受皇室喜爱,故御窑于雍正朝研制出此类黄釉,习称“西洋黄”。督陶官唐英在雍正十三年所写《陶成记事碑记》中就列有“西洋黄色器皿”一条。因其为“本朝新制”,故在御窑所造的众多釉水中脱颖而出,为所列“岁例贡御者五十七种”之一,要求每年进贡,可见皇室及督陶官对此种釉色的珍视。而单色釉瓷极难烧成,色浅者尤甚,塑胎、修坯、窑烧、施釉中稍有微瑕则前功尽废。所以尽管“西洋黄色器皿”每年都贡与皇宫,但总体烧造数量并不大。如此器如此硕大且完整者,而今看来更为珍贵。

明永乐 青花一束莲纹盘

尺寸:D 44.5 cm

参阅:耿宝昌主编《故宫博物院藏明初青花瓷(下)》,紫禁城出版社,2002,图版136。耿东升主编《中国国家博物馆藏文物研究丛书·明代瓷器》,上海古籍出版社,2007,图版37。《北京文物精粹大系·陶瓷卷(下)》,北京市文物局编,2004,图版83。

此件大口微敛,弧腹,广底,浅圈足,胎质坚致细腻,釉质肥腴,青花明艳稳重,有铁锈结晶斑,器底砂底无釉,微泛少许火石红痕迹,抚摸时有如糯米粉状,形制规整。口沿绘海浪纹一周,外壁为一周缠枝莲花,内壁饰缠枝牡丹纹,勾画婉转流畅,盘心主题纹饰为莲花、莲蓬、茨菇、浮萍等水生植物,缎带束在一起,故此纹饰有“一把莲”之称,其布局疏密有致,画工细腻雅致,莲花柔美风姿,尽在笔端,青花一色秾美苍妍,流露出浓厚的笔墨趣味。构图疏朗而饱满,纹饰写实传神,充分借鉴国画的笔墨意韵。

莲花是中国的传统纹样,有高洁清廉、出污泥而不染的寓意。东汉时期,莲花纹随佛教传入中国,莲瓣纹也开始在陶瓷上流行,至两宋成为常见图案。束莲纹始见于宋,耀州窑青瓷上有“三把莲”字样的作品流传于世。明代永宣时期的青花瓷,“一把莲”成为典型的装饰图案,构图疏朗,赏心悦目。

各大博物馆均有此类器型藏瓷记录:《明代初年瓷器特展目录》(台北故宫博物院,1982年)图版39;《故宫博物院藏•明初青花瓷(下册)》(紫禁城出版,2002年),页262-263、图136;《大维德基金会藏中国瓷器精品》(日本大阪,1998年),页65、图34,以及《天民楼珍藏青花瓷器》(上海科学技术出版,1996年),页82-83、图27。

清道光 松石绿地粉彩花卉纹盘螭葫芦瓶

尺寸:H 28cm

款识:慎德堂制

参阅:《谁收藏了圆明园》,金城出版社出版,第238页。

此瓶取葫芦造型,形制肥圆,憨态可掬,敦实厚实。通体施松石绿釉为地,粉彩绘制,釉汁丰腴,瓶身上部中断描金青花绘回纹,堆塑螭龙和蝙蝠伏爬在瓶口,装饰手法特别,前朝未曾见过,龙身蟠曲,施红金彩,栩栩如生。瓶身绘制团花和缠枝花卉,设色谐和,枝叶有阴阳向背,枝蔓卷曲,纹饰繁缛而井井有条,颇有西洋油彩风范。底部红彩书“慎德堂制”四字双行楷书款。其繁密的装饰仿造铜胎掐丝珐琅,有明显的西方洛可可风格,设色五彩斑斓。葫芦瓶,形如“吉”字,是吉祥如意,多子多孙的寓意,宫廷历代都有烧造,其精良制作和特殊形制,让这件器皿夺目耀眼,艳压芳群。

现当代艺术

《八仙山》

布面油画 83x67cm 1954年 签名:朱德群 1954 来源:香港苏富比拍卖会

展览:

(1)台北,中山堂〈朱德群画展〉,一九五四年十二月

(2)台北,台北市立美术馆〈中国-巴黎:早期旅法画家回顾展〉,一九八八年三月二十六日至六月二十六日

出版:台北市立美术馆《中国-巴黎:早期旅法画家回顾展》,1988年3月26日-6月26日

在自然的陶冶中,朱德群的艺术体悟也进入了一个新的境界,多年后在《忆吴大羽先生》一文中他追述:“我在吴师的教导下成了塞尚的崇拜者,在国内多年工作,没有远离后期印象派的范围,直到1953年去八仙山写生,在两千多公尺的山峰深谷云雾丛林中,突然领悟了中国水墨画的虚实,具有诗意的传统精神与自然的关系。烟雾弥漫,松柏纵横交错,联想到书法用笔的境界,与过去学习写、画的心情连接融合,不知不觉我对绘画观念有了转变。”可见八仙山对朱德群的艺术生涯有重要意义,这无疑成为他去国后走向融合中西的抒情抽象风格提供了契机。

1954年,朱德群在黄少谷、张道藩、罗家伦等师友的有力支持下,获得在当时最重要的台北会展场所-中山堂-举行个展的机会;为此,艺术家特别于年初再赴八仙山,创作一系列风景作品。此次展览获得空前成功。《八仙山》即创作于此次采风之旅,朱德群被法国现代绘画史家称许为“把东方艺术的细腻与西方绘画的凝练,融会得最为成功的画家”。他的作品采用油画的表现形式,但却深得中国艺术之精髓,画中透出了水墨画的痕迹。因此,深受法国画坛的敬重。

“看画和绘画,觉得在聆听宇宙的天籁。”在被英国牛津大学教授苏立文问及创作感觉时,朱德群如此作答。

“我画中的意境是与我对自然的感悟密不可分,尤其是被自然激发出来的一种情感,在画面上的表现用语言很难形容。”朱德群后来解释,“这里的关键是要对自然真正有所感之后的真情流露,这样画出来的画就很融洽,就形成了画面意境和境界”。

观摩朱德群的作品,可以看出东方文化精神和西方绘画语言两种基因的完美激荡,其优雅舒畅和浓烈粗犷,看似漫不经意,实则由千锤百炼达成。因此,朱德群在法国被誉为“把东方艺术的细腻与西方绘画的浓烈融会得最成功的画家”。

朱德群早年具象的作品存世极少,目前能够见到的以八仙山为题的画作仅三幅,本幅作于1954年,是其中颜色最漂亮、细节最丰满的一幅。画面最令人称道的是对冷灰调子的控制,那些红、粉、绿等单独看起来带有跳跃感的颜色,不但没有打乱整体氛围,反而成了迷人的细节,以一种冲突来实现制约,最终化约为一片和谐,显示了作者卓越的色彩感觉。局部笔触带有印象派的特点,但树干表面的肌理、树梢的红叶等部分已近于抽象,又似乎有着写意的自由。

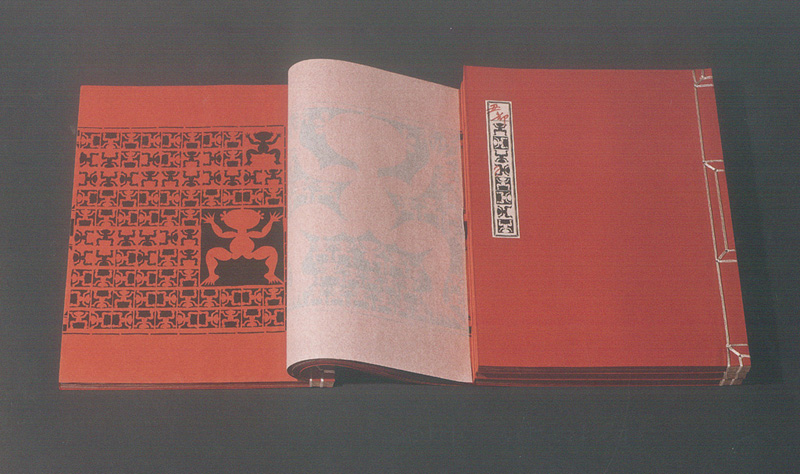

人文书 红本·黑本,共两函,四卷一函

两函全部展开

红本

黑本

人文书 红本·黑本(四卷一函,共两函)

刻纸 中式线装书 布面函套

44×35×9cm×2

2002-2004年作

款识:吕胜中二00四年十月

钤印:吕胜中印

展览:

2004年11月6日-2005 年1月8日

发表:

《制造历史-巫鸿论当代艺术》,P83,timezone8,2008年出版

吕胜中于2002年至2004年创作的这组中式线装《人文书》,包括“红本”和“黑本”两函,刻有小红人正形或负形的红色宣纸,装订成书的叫做“红本”,而用红色纸张上刻落下来的人形或碎纸屑,排列托裱在黑色宣纸,再装订成书的为“黑本”。如原始宗教图腾般的小红人正面对称、张开四肢,它可以转动四个方向,再加上正负形的变化,可以当作八种不同的“文字”,就像佛教的八字真言,最简洁的字符也可以传达出无限的精神意蕴。吕胜中在这八种字符的基础上分解重构,做出的这组视觉文本《人文书》,借用符号化的形式与原始神秘主义的序列传递出对生命和灵魂的追问。

《人文书》的制作原计划为十二部,但由于工序的繁琐与时间上的限制,最终在茅为清先生纽约前波画廊只呈现三部。之所以称为「人文,是因为书本中的文」是人形符号的阴阳刻本排列成若干段落与章节,或正或反组成可阅读性的文章。《人文书》一部包含红和黑两本,小红人阴或阳刻本罗列于红色宣纸,装订成书的叫做「红本,而用红色纸张上黏贴落残留人形或碎纸片,排列在黑色宣纸为黑本」。几乎是全人类共性的本真,而吕胜中以阴阳刻本的人形符号,在拆解于重构中书写人类历史进步史,探讨文明发展后遗失的传统记忆,追寻民间艺术里中存在的大量情感。

影 像

德国鸟类学家 外格德 旧藏

民国川藏地区考察影像及笔记、信件等文献

Max Hugo Weigold是德国动物学家和鸟类研究的先驱,曾在Heligoland Bird Observatory工作,这是世界上最早的鸟类环志研究场所之一。Weigold出生于德累斯顿。他在耶拿和莱比锡学习自然科学和地理。Weigold曾先后两次到中国西南的川藏地区进行科学考察考察,第一次为1914年-1919年随德国人Stoetzner探险队而来,并成为第一个在野外看到活体大熊猫的西方人,并从当地人那里购买了一只熊猫幼崽。同时此行探险队还从当地猎人那里买到了熊猫皮。此行因受到一战影响而导致Weigold在广州德华学校教学至1919年才回到德国,此次探险期间收集了近3800个标本。后来他成为汉诺威萨克森州立博物馆自然科学部的主任。第二次为1931年,他以德国汉诺浮博物馆馆长及美国费城科学院科学考察队队长的身份再次赴中国西南地区考察,此行他带上了自己的学生恩斯特·舍费尔,20 岁的舍费尔在川西的密林里为这次考察作出了最重要的贡献。1931 年 5 月 13 日,他成为历史上第二个成功猎杀大熊猫的西方人。此行Weigold收集了1000个标本。

Weigold在鸟类学研究方面成果卓著,他单独命名了5个亚种,并与Otto Kleinschmidt共同撰写了7个亚种。还有其他13种新描述。大约有六种鸟类和七种脊椎动物以他的名字命名。

此次秋拍影像专场我们有幸征集到了德国著名鸟类学家外格德(Dr. Hugo Weigold,1886-1973)学术旧藏,包括底片、照片、幻灯片、日记、信件、论文、期刊等学术出版物等几千件,如此庞大丰富的内容为我们提供了十分丰富的影像文本,是研究民国时期西南地区人文民俗极其宝贵的实物,是国家博物馆级藏品。

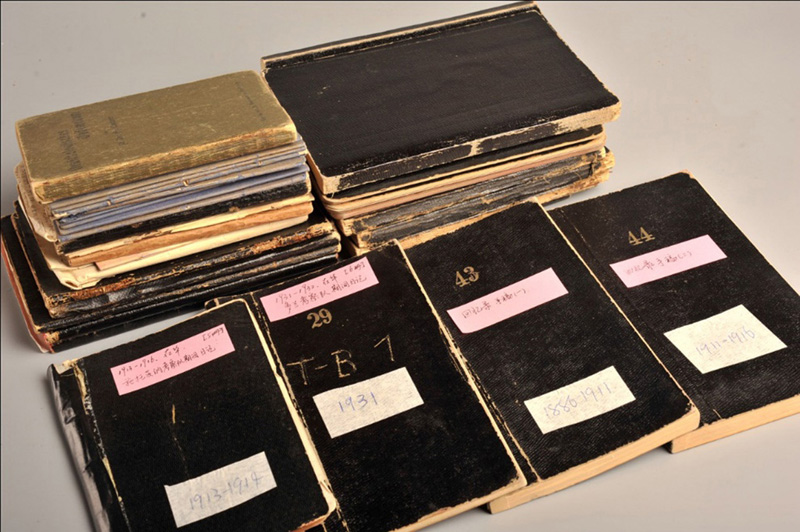

1、日记

含外格德两次访华考察期间的日记及气象记录,回忆录手稿2册,及其来花钱欧洲考察日记与其他时期日记,计约50册。

回忆录手稿2册

1931年带领美国费城探险队川藏考察日记6册

2、信件、论文等:

包括他来华做展览时与民国文化官员来往书信、雇佣向导的保书,外格德的中英文名帖,以及在华考察后所写的论文与报告上百份。

3. 两次赴华考察所制玻璃幻灯片(近千张)。

.jpg)

A、1914-1919年:汉口、宜昌、重庆、成都、映秀、灌县(都江堰)、汶川、松潘、雅安、嘉定(乐山)、打箭炉(康定)、道孚、德格、巴塘、德钦、北京、广州等地。

蓝绿色线路

B、1931年费城科考队:重庆、成都、映秀、灌县、汶川、松潘、DOBO-PASS,打箭炉(康定)、雅江、八窝龙、木里、永宁、丽江、大理、八莫(缅甸)。

红色线路

4. 两次赴华考察底片、其他时期考察底片及家庭影像底片(玻璃及软片,数百张):

:.jpg)

5. 照片、明信片,约3000张。含两次赴华考察照片、1931年在华考察大幅展览照片及其他时期考察照片(欧洲、日本、美国等地)、家庭影像等。

、家庭影像等。.jpg)

反映藏族人民生活的大幅照片:

6. 证件、名片、学术出版物、及其他纸本文献。

护照

持枪证

学术出版物,近200册

器材设备